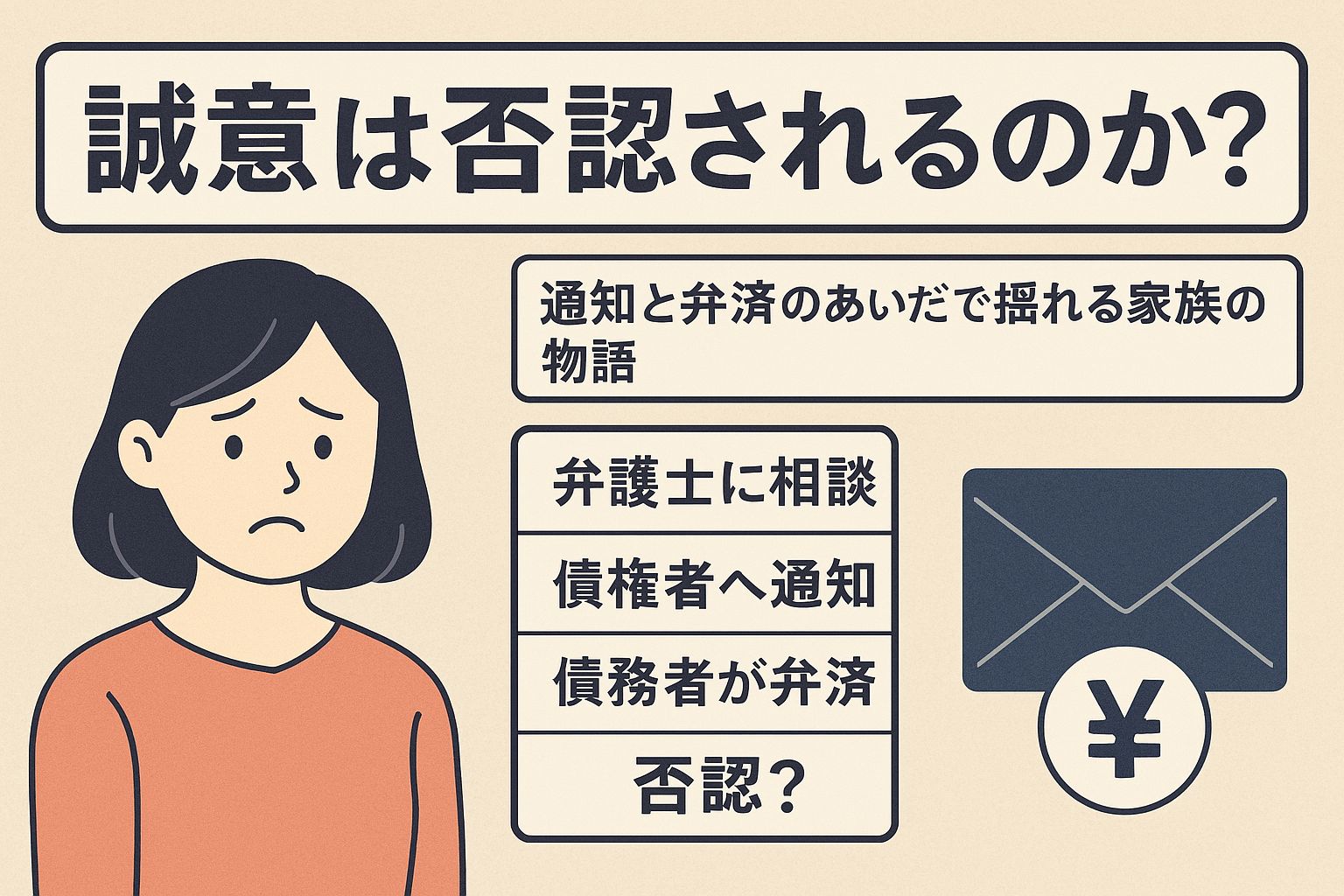

「通知の向こうに、人生が揺れる」

藤沢市の団地の一室。

佐伯真一(42)は、食卓に並んだ冷めた味噌汁を見つめていた。

妻・沙織は黙って洗い物をしている。

テレビの音だけが、二人の間を埋めていた。

は、食卓に並んだ冷めた味噌汁を見つめていた。.jpg)

「…沙織、今日、弁護士に相談してきた」

彼の声は、湯気の消えた味噌汁のように、どこか頼りなかった。

沙織は手を止めずに言った。「…債務整理?」

真一は頷いた。

クレジットカード、消費者金融、奨学金の返済――気づけば、借金は500万円を超えていた。

子どもの塾代を払うために借りたつもりが、気づけば生活費までカードに頼るようになっていた。

「白石先生が、債権者に通知を送ってくれるって。これで、督促も止まるはずだ」

真一はそう言ったが、どこか不安げだった。

沙織は、洗い物の手を再び動かしながら、ぽつりとつぶやいた。

「…通知って、そんなに効くの?」

その夜、沙織はリビングのソファに座り、スマホを握っていた。

「受任通知 意味」

「債務整理 夫 弁済」

――検索履歴が、彼女の不安を物語っていた。

画面には、法律事務所のブログが並ぶ。

「受任通知が届いた時点で、債権者は督促を停止する義務があります」

「通知後の弁済は、破産手続において否認される可能性があります」

沙織は眉をひそめた。

「…通知を送っただけで、もう“支払停止”ってことになるの?」

真一はまだ返す気でいる。

親戚に頭を下げて、20万円を工面したばかりだ。

翌朝、真一は封筒を持って出かけた。

「湘南ファイナンスに振り込んでくる。少しでも誠意を見せたい」

沙織は何も言わなかった。

ただ、彼の背中を見送るだけだった。

「…通知後に弁済? これは否認対象になるかもしれんな」

湘南ファイナンスの三谷は、佐伯からの振込を確認しながら、白石法律事務所から届いた受任通知のコピーを見直していた。

「通知が届いたのは8月5日。振込は8月12日。…完全に“通知後”だ」

彼は、社内の法務担当にメールを送った。

「佐伯真一の件、破産手続に入った場合、否認請求の可能性あり。要確認」

「佐伯さん、通知後の弁済は、破産法162条で“否認”される可能性があります」

白石の声は冷静だった。

「でも…払ったんです。沙織にも迷惑かけたくなくて…」

真一の声は震えていた。

「お気持ちは分かります。ただ、法律上は“公平な債権者間の扱い”が求められます。通知後に一部の債権者だけに返済すると、他の債権者との不公平が生じるんです」

電話の向こうで、沙織は静かに耳を傾けていた。

彼女の目には、真一の背中がまた少し小さく見えた。

👇債務整理はこちら(メール相談無料)

判例解説:最高裁平成17年7月14日判決

判例の背景

・債務者が弁護士に債務整理を依頼し、債権者に「受任通知」を送付。

・その後、債務者は一部の債権者に弁済。

・破産手続開始後、破産管財人が「偏頗弁済」として否認請求。

争点

受任通知後の弁済は、破産法162条1項1号の「支払停止後の偏頗弁済」に該当するか?

最高裁の判断

- 通知の送付=支払停止の認識可能性あり

債権者が通知を受け取った時点で、「債務者が支払不能に陥っている」と認識できる。- 通知後の弁済=偏頗弁済に該当

他の債権者との公平性を損なうため、破産管財人による否認が認められる。

判例の意義

- 債務整理の受任通知は、単なる連絡ではなく「法的な意味を持つシグナル」。

- 通知後の弁済は、善意でも否認対象になる可能性がある。

- 債務者の「誠意」よりも、債権者間の「公平」が優先される。

👇債務整理の他の記事はこちら

住宅ローン特則とは?個人再生で自宅を残すための法的ポイント | 行列のできるなんでも法律研究所

地下二階会議室「誠意って否認されちゃうの?」

-1024x683.jpg)

(場面:地下二階会議室。ホワイトボードの前にこぱお博士。もふんは湯呑み片手に座っている。机の上には「破産法162条」と書かれた分厚い資料)

(湯呑みをふーっと冷ましながら)

博士~、佐伯さんの話さ…通知送ったあとにお金返したら「否認」って。

それ、ちょっとひどくない?

(マーカーを持って振り返る)

うむ…そう感じるのも無理はないのじゃ。

じゃが、法律には“公平”という大きな柱があるのじゃよ。

(ホワイトボードに書き始める)

通知 → 債権者「え、もう返せないの?」

弁済 → 一部の人だけ得する

否認 → 公平に戻すためのリセット

(眉をひそめて)

でもさ、佐伯さん、親戚に頭下げて20万集めたんだよ?

それって“誠意”じゃん。なんでそれがダメなの?

(マーカーをくるくる回しながら)

誠意は尊いのじゃ。

じゃが、破産手続というのは“誠意の品評会”ではないのじゃよ。

そこでは“誰がどれだけ得をしたか”を冷静に見なければならんのじゃ。

(湯呑みを置いて立ち上がる)

じゃあ誠意はどこで使えばいいの?

(ホワイトボードに書く)

誠意 → 破産後の人生で使う 公平 → 手続きの中で守る

誠意は、破産後の再出発にこそ必要なのじゃ。

家族との信頼、社会との関係、自分自身との向き合い――

そこに誠意が生きるのじゃよ。

(座り直して湯呑みを持ち直す)

なるほどね。

法律って冷たく見えて、ちゃんと“順番”を守ってるんだ。

誠意は、後でちゃんと使うために、いったん冷蔵庫に入れておくってことか。

(笑いながら)

そうじゃそうじゃ。

冷蔵庫…いや、“法的保管庫”じゃな!

(場面暗転。ホワイトボードには「公平は、誠意を守るための器」と書かれている)

こぱお博士の見解:誠意と否認の交差点にて

「弁済が誠意から生まれたものであっても、法はそれを否認することがある。

これは、まるで雨の中で差し出した傘を、後から『それは契約違反だ』と言われるようなものじゃ。

だが、法は感情ではなく構造で動く。

否認権とは、破産手続の秩序を守るための“時間の巻き戻し装置”じゃ。

債権者間の公平を保つために、特定の弁済を無効にする。

つまり、誠意があっても“順番”を間違えれば、法はそれを受け入れぬ。

しかし、ここで問いたい。

誠意とは、法の外にある価値ではないのか?

通知を受けた債務者が、家族のために、あるいは過去の約束のために弁済する

——その行為を、単なる“優遇”と切り捨ててよいのか?

わしはこう考える。

否認制度は必要じゃが、そこに“誠意の余白”を残すべきじゃ。

裁判所がその余白を読み取る力を持つならば、法は人間に近づく。

誠意は否認されるか?

それは、法が人間をどこまで理解しようとするかにかかっておる。」

もふん補佐官の見解:制度は冷たいが、運用は温かくできる

「誠意ある弁済が否認される。

これは、破産法の世界では“あるある”です。

通知を受けた後に支払ったら、それは“偏頗弁済”として否認される可能性が高い。

でもね、わたしはこう思うんです。

制度は冷たい。

でも、運用は温かくできる。

たとえば、債務者が通知を受けたあと、家族の生活費を支払った場合。

それが“通常の生活費”であれば、否認されないこともある。

また、弁済が“強制執行によるもの”なら、否認されにくい。

つまり、誠意が“制度の中でどう位置づけられるか”を見極めることが大事なんです。

誠意は、法の外にある感情じゃなくて、法の中で“例外”や“裁量”として息づいている。

だから、わたしたち補佐官は、事実関係を丁寧に拾い上げて、誠意が“否認されない道”を探すんです。

誠意は否認されるか?

それは、誠意が“どんな形で現れたか”によるんです。」

👇債務整理の他の記事もどうぞ

👇ご支援よろしくお願いします。

OFUSEで応援を送るOFUSEでいただいた支援はキャラクターたちの”活動費”に使わせていただきます。

このブログでは、今後も関連テーマを深掘りしていきます。

気になる方は、ぜひ是非ブックマークしておいてください!

この記事が役立ったら、SNSでシェアしていただけると幸いです!

X(旧Twitter)のフォローもお願いします。@gyoretulaw

-150x150.jpg)

-1-150x150.jpg)

コメント