雨の音が静かに窓を叩いていた。

リビングの電気は暗く、テーブルには一枚の書類がぽつんと置かれている。

「財産分与について…」

声に出して読むたび、胸の奥がざわつく。

知子はソファに沈みながら、20年以上連れ添った夫の顔を思い浮かべた。

結婚してすぐ、夫は仕事に全力を注いだ。

深夜帰宅、休日出勤。

知子は家計簿をつけ、子どもたちを育て、夫の昇進を一緒に喜んだ。

だけど、今――

離婚調停の場で、夫の退職金は「まだ支給されていないから分与できない」と言われた。

「あれは、私の人生の一部じゃないの…?」

小さな声が、誰にも届かない空間にこぼれる。

実は、退職金がまだ支給されていなくても、財産分与の対象になる可能性がある。

判例では何が認められ、何が否定されてきたのか。

知子のように苦しむ人のために、今回はそのポイントをわかりやすくひもといていこう。

👇財産分与に関する他の記事

翌日、知子は法律事務所の扉をそっと開けた。

スーツ姿の弁護士が優しく微笑みながら「退職金についてですね」と促す。

-1.jpg)

知子は、過去と未来の間にあるような気持ちで椅子に座った。

「夫はまだ辞めていません。ただ…私の人生を支えてきた“報酬”の一部だと思うんです。」

弁護士はうなずきながら言った。

「実は、退職金が“将来支給予定”でも、一定の条件を満たせば財産分与の対象になると判例が認めています」

判例はこう語っている。

たとえ退職金が未支給であっても、支給の蓋然性――すなわち「もらえる可能性」が高ければ、それは現在の財産とみなして良いという考え方。

「婚姻期間中に形成された財産。だからこそ、配偶者にも分ける価値がある。」

その言葉に、知子の胸の中にあった重しが、少しだけ軽くなった気がした。

「この判例ではね…退職金が財産分与の対象となると認めたんです」

弁護士が、分厚い判例集から一枚を抜き取る。

「東京高裁、平成10年3月13日決定。

この事案では、まだ退職していない夫の退職金について“支給の蓋然性が高い”と判断され、財産分与の対象になったんです」

「支給の蓋然性…」佳代はゆっくりとその言葉を繰り返した。

「夫は勤続28年。退職はあと6年後。でも会社の制度では、毎年の退職者にきちんと支給されているし、夫自身も“あと数年でもらえる”って言ってた。」

弁護士はうなずいた。

「それなら、支給される可能性は高い。婚姻期間中に築かれた“見えない資産”として、判例でも認められる余地があります」

知子は初めて、数字ではなく“自分の人生”が法に照らされているように感じた。

書類の中に、声なき貢献が浮かび上がる。

育児、家事、転勤のたびの引越し…それらすべてが「財産」だったと、ようやく言ってもいいのかもしれない。

👇財産分与の他の記事はこちら

離婚で損しないために:財産分与と慰謝料を分けて考えるべき理由とは?

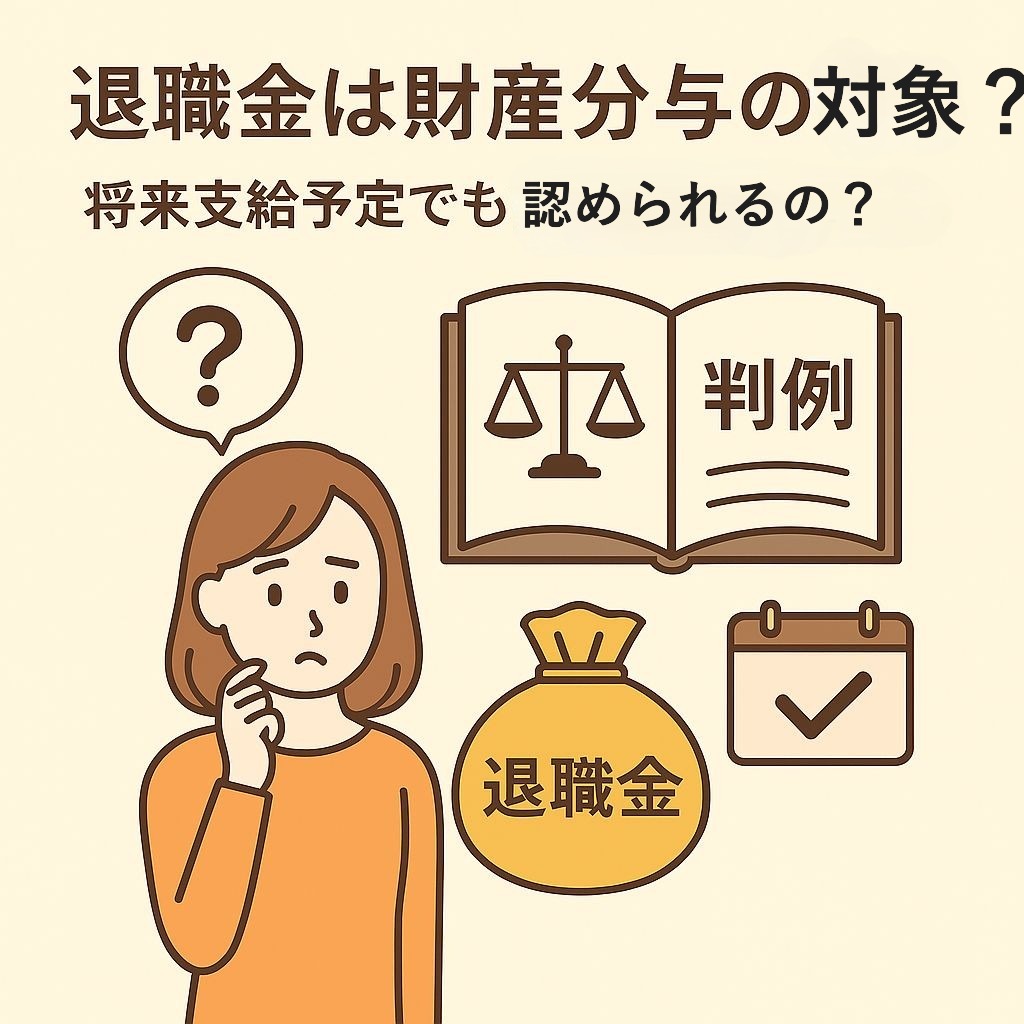

判例解説:東京高裁平成10年3月13日決定

判例の概要

この判例では、将来支給予定の退職金が財産分与の対象となるかが争点となりました。

夫はまだ退職しておらず、退職金は未支給でしたが、裁判所は以下の理由で分与対象と認めました。判断のポイント

1. 支給の蓋然性

- 退職金が支給される可能性が高い(=蓋然性が高い)と判断された。

- 勤続年数や会社の制度、過去の支給実績などから、退職金が将来確実に支払われると見込まれた。

2. 婚姻期間中の形成財産と評価

- 退職金は「賃金の後払い的性質」があるため、婚姻期間中に形成された財産とみなされる。

- 夫婦の協力によって築かれた財産であるという視点が重視された。

3. 分与額の算定方法

- 勤続年数のうち、婚姻期間に対応する割合を算出。

- たとえば、勤続20年のうち婚姻期間が10年なら、退職金の50%が対象となる。

- さらにその金額の50%(=夫婦で折半)が分与額となる。

🧮 計算式の例

分与対象額 = 退職金 ×(婚姻期間 ÷ 勤続年数)× 1/2

⚖️ 実務への影響

この判例は、未支給の退職金でも分与対象になる可能性があることを示した重要な判断です。

特に、離婚時に退職が近い場合や、退職金制度が明確な企業に勤めている場合は、分与請求の根拠として非常に有効です。

👇弁護士の探偵事務所はこちら(無料相談)

🏛️ 法律研究室にて:こぱお博士ともふん補佐官の会話劇

-1024x683.jpg)

時は午後3時。

法律研究室では、議論が始まっていた。

机には分厚い判例集と紅茶。

こぱお博士は眼鏡の奥でニヤリと笑い、もふん補佐官は耳をぴくんと動かす。

-1-150x150.jpg)

もふん氏、退職金はね、実はまだ支給されてなくても財産分与の対象になりうるんだよ。東京高裁平成10年の判決は、その代表例だねぇ。

-150x150.jpg)

えっ!退職金って、もらってないなら“ない”も同然だと思ってました。

じゃあ、未来の財産も分けちゃうのですか?

-1-150x150.jpg)

おっと、それは“蓋然性”の話だ。支給される可能性が高いと判断されれば、未来でも“見える財産”になるのさ。

それに、婚姻期間中に積み上げた勤続年数は、共同作業の成果でもある。

-150x150.jpg)

なるほど…つまり、結婚生活で支え合った時間が、退職金にも乗っているってことですねぇ。“過去が未来の価値に変わる”…なんか詩的ですね。

-1-150x150.jpg)

いい着眼点だよ。ちなみに、分与額はこう計算するんだ。

『退職金 ×(婚姻期間 ÷ 勤続年数)× 1/2』

つまり婚姻期間に比例して分ける。勤続30年で婚姻期間15年なら、退職金の25%が分与対象になるね。

-150x150.jpg)

こぱお博士、もし退職まで10年以上ある人はどうなりますか?

-1-150x150.jpg)

そこは支給の蓋然性が低いと判断されることもある。

判例では、退職までの期間や制度の確実性を重視するから、未来の退職金が“幻”になってしまうこともあるんだよ、ふふふ。

-150x150.jpg)

うーん、人生って数字だけじゃ割り切れないものですね。

でも、法はその“数字”に寄り添うためにある…そんな気がします。

👇法律を学びたい方はこちら(会員登録無料)

🧪こぱお博士の法的アドバイス

「知子さん――法律は冷たく見えることもあるけれどね。

実は、婚姻生活の中で積み上げた“目に見えない貢献”に、きちんと意味を与える力もあるんだよ」

「退職金がまだ支給されていなくても、支給される蓋然性が高ければ、財産分与の対象になる可能性がある。

東京高裁平成10年の判例では、勤続年数・制度の安定性・支給の見込み――これらを総合的に判断して、退職金を分与対象と認めているんだ」

「そしてね、財産分与とは単なる数字の調整じゃない。

夫婦が人生を歩んできた、その“歩幅”を公平に測る作業なんだよ。

知子さんが家計を支え、家庭を守ってきたこと――それこそが、夫の勤続に深く関係していると、私は思うよ」

「もちろん、退職が遠くて支給の見込みが低い場合には対象外となることもある。

でもね、見えにくい財産ほど、法的に検証する価値がある。

弁護士との協議では、“支給の蓋然性”と“婚姻期間の長さ”をしっかり説明することが、最初の一歩になるよ」

🐾もふん補佐官の見解

退職金って、“まだもらってないから財産じゃない”って思いがちです。

でも博士の説明を聞いて、ちょっと考えが変わりました。

わたしたちは目に見えるお金ばかりに気を取られがちだけど、

実は“未来にもらえるはずのお金”って、これまでの努力の積み重ねなんですねぇ。

もし知子さんが、長い間家庭を守ってきたなら、旦那さんの退職金にも知子さんの“時間と心”が入ってると思うんです。

だから、分け合うって大事なんです。

法律もそれをちゃんと考えてくれるって、ちょっと感動しました。

ただ、退職までが遠い場合は、可能性が不確かになることもあるみたいで…

やっぱり“いつ退職するか”“会社の制度”も大事なんですねぇ。

法律って難しいけど、わたしにはこう聞こえました。

「未来をまっすぐ見つめながら、過去もちゃんと振り返るのが、財産分与の本質です」

👇医療法人の財産分与の記事はこちら

-160x120.jpg)

👇財産分与の他の記事はこちら

👇こちらもどうぞ

-160x120.jpg)

👇ご支援よろしくお願いします。

OFUSEで応援を送るOFUSEでいただいた支援はキャラクターたちの”活動費”に使わせていただきます。

このブログでは、今後も関連テーマを深掘りしていきます。

気になる方は、ぜひ是非ブックマークしておいてください!

この記事が役立ったら、SNSでシェアしていただけると幸いです!

X(旧Twitter)のフォローもお願いします。@gyoretulaw

コメント