父の遺言と、残された家族の葛藤

父が亡くなったのは、春の終わりだった。

桜が散り、街が新しい季節に向かって動き出す頃、私たち家族は静かにその死を受け入れようとしていた。

遺言書は、父の書斎の奥にある古びた木箱の中にしまわれていた。

母が震える手で開封したその紙には、こう記されていた。

「私の財産は、社会のために役立ててほしい。誰に託すかは、遺言執行者に任せる。」

長男の誠は、眉をひそめた。

「誰に託すかを他人に任せるなんて、そんなの遺言じゃない。無効だよ」

次男の直人は黙っていた。

父が晩年、地域の福祉活動に熱心だったことを思い出していた。

児童養護施設への寄付、地域の子ども食堂への支援。

父は、家族よりも“社会”に目を向けていたのかもしれない。

遺言執行者に指名されていたのは、父の旧友であり、地元の福祉法人の理事でもある人物だった。

彼は言った。

「お父様は、地域の子どもたちのためにこの財産を使ってほしいと願っていました。具体的な受遺者は、私に選ばせていただきたい」

誠は納得できなかった。

「そんな曖昧な遺言は無効だ。財産は家族に帰属すべきだ」

家族会議は紛糾し、ついには裁判所に判断を仰ぐことになった――。

👇こちらもどうぞ

「遺言書を隠した長男は相続人失格?家族の信頼と法律の冷静さ」

判例解説:最高裁 平成5年1月19日判決の意義

このようなケースに関して、最高裁は平成5年1月19日、以下のような判断を示しました(昭和63年(オ)192号)。

判決の要点

- 争点:遺言で「受遺者の選定を遺言執行者に委託する」ことが有効か

- 結論:公益目的に限定されている場合、その選定委託は有効

- 理由👇

- 民法960条は遺言の方式を定めているが、内容が公益目的であれば、一定の抽象性は許容される

- 民法1006条により、遺言執行者は遺言の内容を実現するために必要な行為をする権限を持つ

- 本件では、遺言の目的が「公益」であり、受遺者の選定がその範囲内で委託されていたため、法的に有効とされた

この判例は、「抽象的な遺言でも、公益性が明確ならば有効」とする重要な判断を示しています。

地下二階雑談室

-1024x683.jpg)

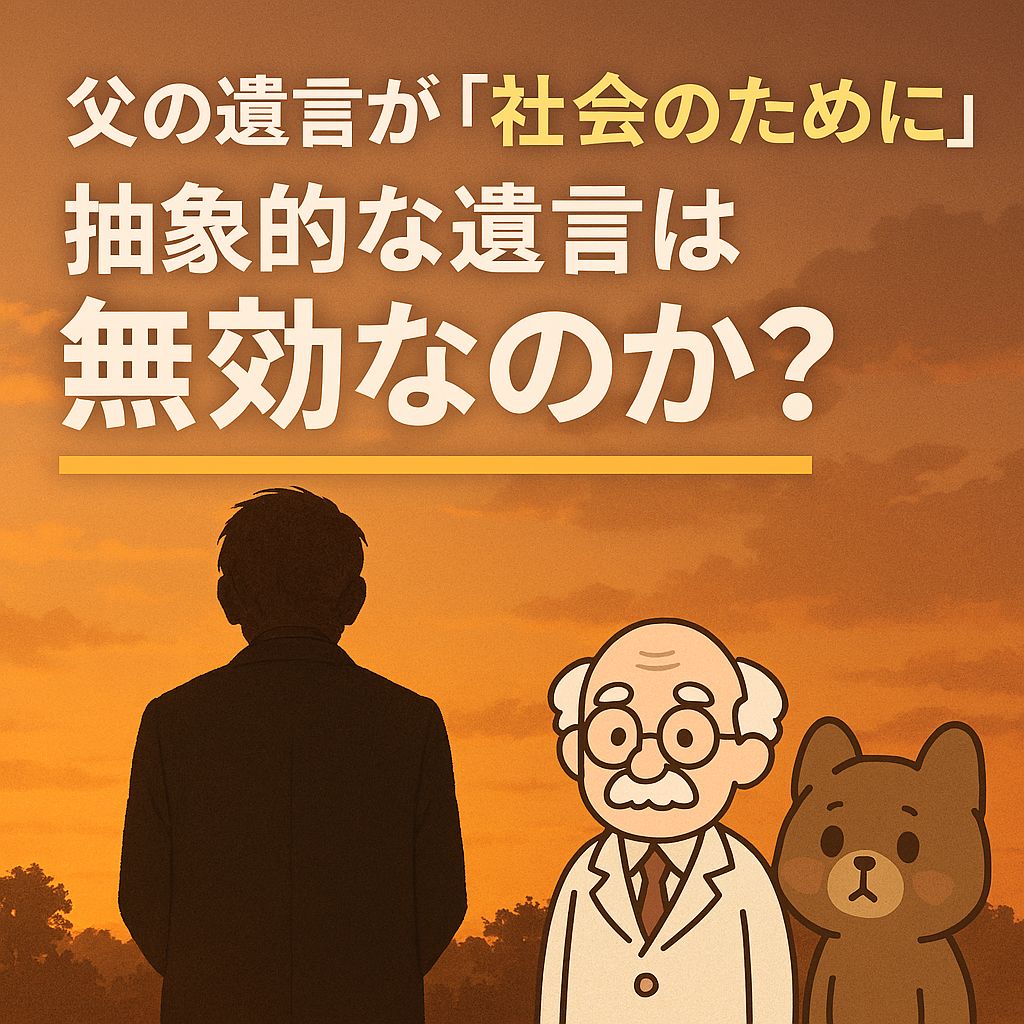

さて、もふん氏。

この遺言、君ならどう判断するかね?

うーん…“社会のために”って、ちょっと抽象的すぎません?

誰に渡すかも書いてないし

そこがポイントだ。

民法では、遺言は一定の方式に従う必要があるが、公益目的であれば、受遺者の選定を執行者に委ねることも認められているのだよ

でも、家族が納得しない場合はどうなるんですか?

それでも、法は“公益”を重視する。この判例では、遺言執行者が信頼できる人物であり、目的が明確だったからこそ、有効とされたのだ

なるほど…つまり、“誰に渡すか”よりも、“何のために渡すか”が重要なんですね!

こぱお博士の見解:「遺言は、言葉以上に“意志”を問われる」

「もふん氏、遺言というものはね、単なる“言葉の羅列”ではないんだよ。

それは、故人が人生の終わりに託す“意志”そのものなんだ」

こぱお博士は、眼鏡の奥で静かに目を細めながら語り始めた。

「この判例で重要なのは、“誰に渡すか”という形式よりも、“何のために渡すか”という目的だ。

民法は、遺言に一定の形式を求めるけれど、それは意思の明確化のためであって、画一的な文言を求めているわけではない」

「故人が“社会のために”と記したとき、それが漠然とした言葉に見えても、実際にはその人の人生の中で育まれた価値観が込められている。

そして、その価値観を最も理解している人物に選定を委ねることは、むしろ合理的とも言える」

もふん補佐官が首をかしげる。

🐾「でも博士、もしその執行者が勝手な判断をしたら…?」

こぱお博士は微笑みながら答える。

「だからこそ、法は“公益性”というフィルターを通す。

執行者が選ぶ受遺者が、故人の意思に沿って公益に資するものである限り、法はそれを尊重する。

逆に、私的な利益のために選定された場合は、当然無効になる可能性もある」

「つまり、遺言の抽象性は“無効”ではなく、“解釈の余地”なんだよ。

そしてその解釈には、故人の人生、関係性、そして社会とのつながりが深く関わってくる。

法は、そうした人間の複雑さを、静かに受け止めているんだ」

もふん補佐官の見解:「遺言って、家族のものじゃないの?」

「博士の言うことは、理屈としてはわかります。でも…やっぱり、ちょっとモヤモヤするんですよね」

もふん補佐官は、耳をぴくりと動かしながら、ぽつりとつぶやいた。

「だって、遺言って、家族に向けて書くものじゃないんですか?

最後に残す言葉なのに、“社会のために”って…それって、家族を置いてけぼりにしてる気がして」

「もちろん、公益のために財産を使うのは立派だと思います。

でも、家族がその意志を知らされていなかったら、ただ“財産を奪われた”って感じてしまうかもしれない。

実際、この判例でも、家族が納得できずに裁判になったわけですし…」

こぱお博士が静かにうなずくと、もふんは続けた。

「それに、“誰に渡すか”を他人に任せるって、ちょっと怖くないですか?

その人が本当に信頼できるかどうか、家族にはわからない。

もし選ばれた受遺者が、父の思いと違う人だったら…それって、遺言の意味がなくなっちゃう気がするんです」

「だから僕は、遺言には“具体性”が必要だと思うんです。

家族にも伝わるように、ちゃんと名前を書いて、理由も添えて。

そうすれば、みんなが納得できるし、争いも起きないはずです」

まとめ:抽象的な遺言は「無効」なのか?

この判例は、遺言の「抽象性」と「公益性」のバランスを考えるうえで非常に示唆的です。

家族の感情と、故人の意思。そして、法が守ろうとする公益。

遺言は、単なる財産分配の手段ではなく、故人の「生き方の集約」でもあります。

その言葉が抽象的であっても、そこに明確な目的と信頼があれば、法はそれを尊重するのです。

👇こちらもどうぞ

👇ご支援よろしくお願いします。

OFUSEで応援を送るOFUSEでいただいた支援はキャラクターたちの”活動費”に使わせていただきます。

このブログでは、今後も関連テーマを深掘りしていきます。

気になる方は、ぜひ是非ブックマークしておいてください!

この記事が役立ったら、SNSでシェアしていただけると幸いです!

X(旧Twitter)のフォローもお願いします。@gyoretulaw

-1-150x150.jpg)

-150x150.jpg)

コメント