第一幕:静かな窓口、揺れる心——永住外国人Xの朝

大分市役所の福祉課。

梅雨明けの蒸し暑い朝、窓口のガラス越しに差し込む光が、床に淡い模様を描いていた。

Xは、静かに順番を待っていた。

60代半ば、中国籍。

日本に来て30年以上が経つ。

工場勤務、清掃業、介護補助——どんな仕事でも断らず、黙々と働いてきた。

妻は数年前に病で亡くなり、子どもはいない。

今は一人暮らし。

年金もなく、貯金も底をついた。

「生活保護を申請したいんです」

窓口の職員は、書類を受け取ると、数秒沈黙した。

「……失礼ですが、国籍は?」

「中国です。でも、永住資格はあります」

職員は、マニュアルをめくるような手つきで資料を確認し、やがてこう告げた。

「申し訳ありません。生活保護法の対象は“国民”ですので、外国籍の方には受給権がありません」

Xは言葉を失った。

「でも、私はずっと日本で暮らしてきました。税金も払ってきた。病院も日本語で通ってる。隣の人と同じように、ここで生きてきたんです」

職員は困ったように眉を寄せたが、表情は変わらなかった。

「通達により、行政裁量で保護することはありますが、法的な権利ではありません。申請は受理できません」

その瞬間、Xの中で何かが崩れた。

「国民じゃないから、生きる権利もないってことですか?」

窓口の向こうでは、次の番号が呼ばれていた。

Xは静かに立ち上がり、申請書を胸に抱えたまま、窓口を後にした。

その背中は、長年の労働で少し曲がっていたが、歩みはまっすぐだった。

第二幕:法廷にて——「生きる権利」は誰のものか

Xは、申請却下の翌週、地元の法律事務所を訪れた。

対応したのは、若い弁護士Y。

司法修習を終えたばかりで、まだ経験は浅いが、Xの話を聞くうちに、目の奥に火が灯った。

「生活保護法は“国民”を対象にしている。でも、永住外国人に対しても、行政は長年、通達に基づいて保護を行ってきた。これは事実上の権利と言えるのではないか」

Yはそう語り、Xとともに訴訟を起こす決意をした。

訴状にはこう記された

原告は、30年以上日本に居住し、納税し、地域社会に貢献してきた。

憲法25条に定める“健康で文化的な最低限度の生活”を営む権利は、国籍にかかわらず保障されるべきである

裁判は静かに始まった。

傍聴席には、Xの元同僚や近所の人々が並んだ。

誰もが、Xが日本社会の一員であることを知っていた。

被告・大分市側は、法的根拠に基づきこう主張した

生活保護法は“国民”を対象とする。

外国人には法的な受給権は存在しない。

行政裁量による保護は、権利ではなく恩恵である

法廷の空気は張り詰めていた。

Xは証言台に立ち、静かに語った。

「私は、ここで生きてきました。隣人と同じように働き、同じように老いてきました。でも、困ったときに“あなたは国民じゃない”と言われる。それが、どれほど孤独か、わかりますか?」

裁判官は黙って聞いていた。

憲法25条の「すべて国民」とは、誰を指すのか——その問いが、法廷の空気を支配していた。

👇生活保護の他の記事はこちら

生活保護とペット飼育の裁決事例──“最低限度の生活”に命は含まれるか | 行列のできるなんでも法律研究所

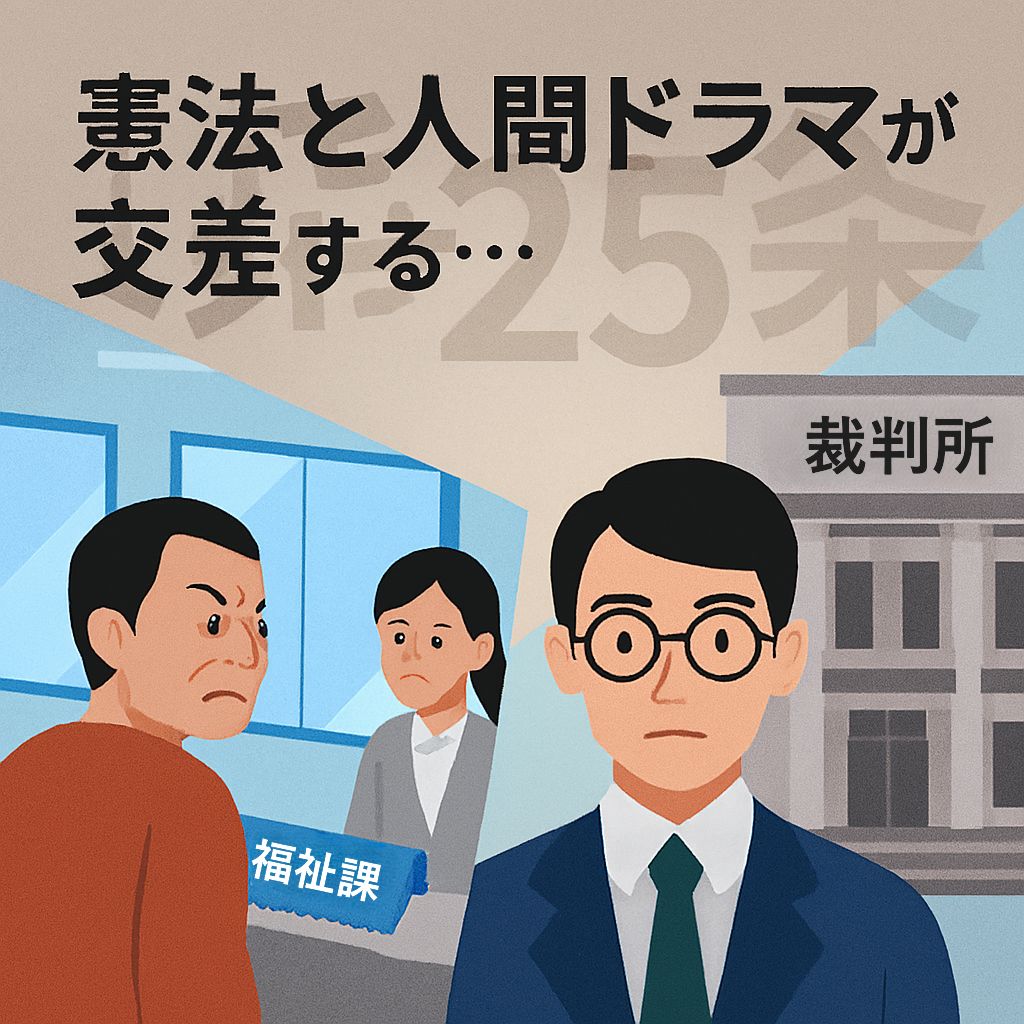

第三幕:判決の日——「国民」と「権利」の境界線

東京・最高裁判所。

Xは弁護士Yとともに、静かに判決を待っていた。

傍聴席には、報道陣と数名の支援者。

空調の音だけが響く法廷で、裁判長の声が静かに告げられた。

「生活保護法は“国民”を対象とする法律であり、外国人には法的な受給権は認められない」

「行政庁の裁量により保護が行われることはあるが、それは法律上の権利ではない」

「したがって、本件申請却下は生活保護法に基づく“処分”には該当せず、取消訴訟の対象とはならない」

Xは、判決文の言葉を一つひとつ噛み締めた。

「国民ではないから、権利ではない」——その一文が、胸に深く突き刺さった。

平成26年7月18日最高裁判決の法的ポイント

判決日:平成26年(2014年)7月18日

裁判所:最高裁判所 第二小法廷

争点:永住外国人に生活保護法上の「受給権」があるか

原告:中国籍の永住外国人(生活保護申請を却下された)

被告:大分市(申請却下の行政庁)

判決の結論

・生活保護法は「国民」を対象とする法律であり、外国人には法的な受給権は認められない

・外国人への生活保護は、行政庁の裁量による措置であり、法律上の権利ではない

・よって、申請却下は「行政処分」に該当せず、取消訴訟の対象とはならない

憲法との関係

・憲法25条の「すべて国民」は、日本国籍を有する者を指すと解釈された

・永住外国人はこの「国民」には含まれないとされた

この判決は、外国人の社会権保障に関する憲法解釈の限界を明確に示したものであり、国籍による権利の線引きが司法の場で確定された瞬間だった。

第四幕:問いかけ——「生きる権利」は誰に属するのか

判決後、Xは記者の前でこう語った。

「私は、今日も日本で生きています。昨日と同じように、隣人と挨拶を交わし、買い物をし、夕飯を作る。でも、今日から私は“権利の外側”にいる人間になったような気がします」

弁護士Yは、憲法25条の文言を見つめながら、こう呟いた。

「“すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する”——この“すべて”に、Xさんは含まれないのか?」

🗣 読者の皆様への参加型問いかけ

- あなたはどう思いますか?

「国民」と「居住者」の間に、権利の壁はあるべきでしょうか? - クイズ:憲法25条の「すべて国民」は、外国籍の永住者を含む?

- 含む

- 含まない(判例上)

- 条件付きで含む

👇法律を学びたい方はこちら(会員登録無料)

地下二階雑談室:「国民って、誰ですか?」

-1024x683.jpg)

(缶コーヒーを開けながら)

博士、例の生活保護の判例ですが、現場としては助かる部分もあります。

線引きが明確になったので、対応しやすくなりました

(湯呑みを手にしながら)

ふむ……“国民”という言葉が、ここまで硬直的に使われるとはのう。

憲法25条の“すべて国民”は、果たして国籍だけで決まるものかの?

確かに、永住外国人の方々が地域に根付いて生活していることは理解しています。

ただ、法律の文言が“国民”と明記されている以上、制度としてはそこが限界です

では問おう。

30年日本で暮らし、税を納め、隣人と同じように老いた者が、“国民”でないとする根拠は何じゃ?

(少し沈黙して)

……国籍です。

制度上は、そこが境界線になります

(机を軽く叩いて)

制度は人のためにある。

人が制度のためにあるのではない。

“生きる権利”を国籍で分断することに、果たして倫理はあるかの?

(苦笑しながら)

博士のおっしゃることはよく分かります。

ですが、現場の職員は法令と予算の狭間で動いています。

通達による保護も、常に不安定なものです

通達とは、法の影に咲く花じゃ。

だが、花はいつ散るか分からぬ。

権利として根を張らねば、風に飛ばされるだけじゃよ

(缶コーヒーを見つめながら)

……では、博士。

“国民”とは誰のことですか?

(目を細めて)

それを決めるのは、法ではなく、社会のまなざしじゃよ。

隣人を“仲間”と見るか、“他者”と見るか——それが、憲法の真価を問うのじゃ

もふん補佐官の見解

博士……私は、制度の中で動いています。

法令、予算、通達——その枠の中で、できる限りのことをしているつもりです。

でも、時々思うんです。

“国民”って、紙の上の定義だけで決めていいのかって。

窓口に来る人の顔を見て、声を聞いて、暮らしの背景を知ると……その人が“社会の一員”じゃないなんて、言えません。

だからこそ、制度の限界を知りながらも、現場で踏ん張るしかないんです。

法律が変わるのを待つしかない。

でも、待ってる間にも、誰かの生活は続いている。

それが、行政の現実です

👇こちらの記事もどうぞ

👇ご支援よろしくお願いします。

OFUSEで応援を送るOFUSEでいただいた支援はキャラクターたちの”活動費”に使わせていただきます。

このブログでは、今後も関連テーマを深掘りしていきます。

気になる方は、ぜひ是非ブックマークしておいてください!

この記事が役立ったら、SNSでシェアしていただけると幸いです!

X(旧Twitter)のフォローもお願いします。@gyoretulaw

-150x150.jpg)

-1-150x150.jpg)

コメント