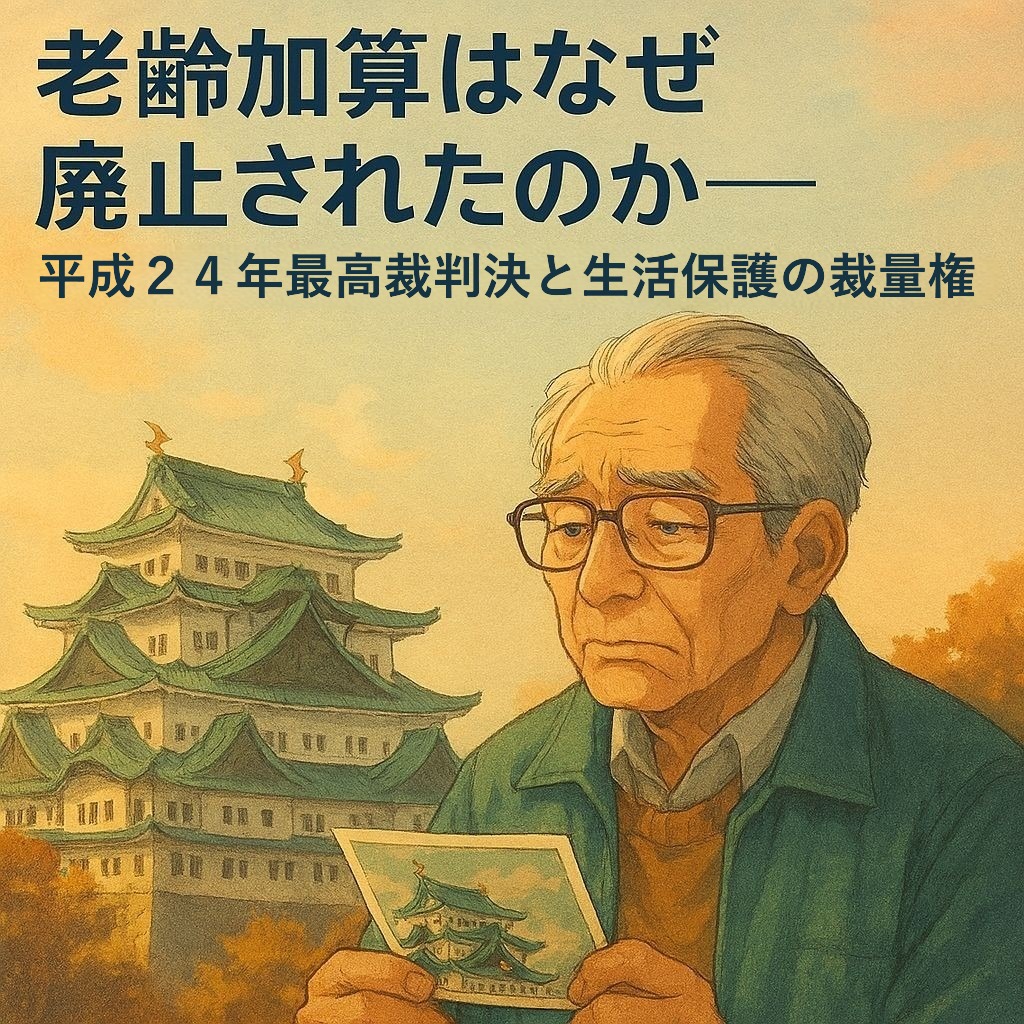

「五千円の余白」

名古屋市・中村区。

中村公園の梅がほころび始めた二月の朝、佐伯弘(さえき・ひろむ)は、団地の郵便受けから一通の封筒を取り出した。

差出人は「名古屋市役所 福祉部」。

彼はそれを見ただけで、胸の奥に小さな冷たい石が落ちるような感覚を覚えた。

は、団地の郵便受けから一通の封筒を取り出した.jpg)

「また、何か減るんか…」

部屋に戻り、古い電気ポットの湯が沸く音を聞きながら、彼は封を切った。

中には、生活保護費の「老齢加算」が来月から廃止される旨の通知が入っていた。

月に5,000円──それは、彼の生活の中で唯一「余白」と呼べる部分だった。

その余白で買っていたのは、週に一度の銭湯、たまの缶コーヒー、そして孫に送る絵葉書。

それが、なくなる。

「最低限度の生活って、こういうのを削ることなんか…?」

夕方、佐伯は中村公園の池のほとりでベンチに座っていた。

手には、名古屋城の金鯱が描かれた絵葉書。

それを送るかどうか、彼はまだ決めかねていた。

👇生活保護の他の記事はこちら

生活保護とペット飼育の裁決事例──“最低限度の生活”に命は含まれるか | 行列のできるなんでも法律研究所

老齢加算とは──高齢者の「余白」を支える制度

制度の概要

老齢加算とは、生活保護を受給している高齢者(主に70歳以上)に対して、通常の生活扶助費に上乗せして支給されていた加算額のことです。

この制度は1960年代に導入され、以下のような考え方に基づいていました👇

- 高齢者は若年層よりも生活費が多くかかる(暖房費、保健衛生費、良質な食品など)

- 社会的なつながり(墓参り、親戚訪問など)を維持するための費用も必要

- 文化的な生活を維持するには、最低限の生活費だけでは足りない

地域によって異なりますが、かつては月額15,000円〜18,000円程度が加算されていました。

廃止の経緯

2003年から制度の見直しが始まり、2006年までに老齢加算は全廃されました。

その背景には、以下のような政策的・統計的判断があります👇

・実際の消費支出額を見ると、70歳以上の生活保護受給者の方が、60〜69歳の層よりも支出が少ない傾向があった

・加算を含めると、基礎年金の満額支給を上回るケースもあった

・財政負担の観点から、加算の合理性が問われた

判例解説──平成24年2月28日最高裁判決

この物語の背景には、平成24年2月28日に言い渡された最高裁判決がある。

争点は、生活保護法に基づく「老齢加算」の廃止が違法かどうか──行政裁量の限界が問われた。

判決の概要

- 争点:老齢加算の廃止が、生活保護法3条・8条2項に違反するか

- 原告の主張:加算なしでは高齢者の文化的生活が維持できず、最低限度の生活を保障する法の趣旨に反する

最高裁の判断

廃止は厚生労働大臣の裁量権の範囲内であり、違法ではない

つまり、加算の廃止は違法ではなく、行政の裁量として認められるという立場です。

判決の根拠

・加算対象者の消費支出は、加算なしでも最低生活費を上回っていた

・加算のある世帯は、貯蓄額が加算額に近く、生活に一定の余裕があると判断された

・改定は専門委員会の統計と知見に基づいていた

法的なポイント

- 「最低限度の生活」は抽象的・相対的な概念であり、時代や社会状況に応じて変動する

- 行政裁量は、合理的根拠と手続を踏んでいれば、違法とはならない

読者の皆様へ

佐伯弘のような人々にとって、「最低限度の生活」とは何か。

それは、単なる生存ではなく、「人間らしさ」を保つ余白のことではないか。

「文化的な生活って、誰が決めるんやろな…」

この判例は、制度と尊厳の境界線を問いかける。

そして、読者の皆様にもこう問いかけることができる──

・あなたにとって「最低限度の生活」とは何ですか

・行政の裁量は、どこまで許されるべきだと思いますか

・5,000円の余白は、贅沢ですか?それとも尊厳ですか?

👇法律を学びたい方はこちら(会員登録無料)

法律研究室:老齢加算と行政裁量

場面:法律研究室。夕方。

-1024x683.jpg)

(絵葉書を見ながら)

博士、老齢加算の廃止って…やっぱり冷たすぎませんか?

佐伯さんみたいな人にとって、あの5,000円は“文化的な生活”の象徴だったんですよ

(眼鏡を押し上げながら)

文化的、ね。

生活保護法第1条は“最低限度の生活”を保障すると言っているが、

“文化的”の定義は誰が決める?行政か?裁判所か?それとも、佐伯さんか?

でも、最高裁は抽象的・相対的って言って逃げたように見えます。

“時代や社会状況に応じて変動する”って、便利な言葉ですよね

(皮肉っぽく笑いながら)

行政裁量とは、そういうものだ。

厚労省は統計を出し、専門委員会の知見を使い、合理的根拠を示した。

裁判所は“違法ではない”と判断した──それが法の世界だよ、補佐官

(少し苛立ちながら)

でも博士、法が人間の尊厳を守らないなら、何のためにあるんですか?

絵葉書一枚送れない生活が“最低限度”って、誰が納得するんです?

それを問うのが、君たち若い研究者の仕事だ。

法は枠組みを示すが、意味を与えるのは社会と、物語だ。

佐伯さんの5,000円が、法学部の講義より重いこともある──そういう視点を、私は嫌いじゃない。

(少し照れながら)

じゃあ、次のゼミ発表は“老齢加算と尊厳”でいきます。

博士の毒舌に耐えられるかは…わかりませんけど

(笑いながら)

毒舌は愛だよ、補佐官。

法に足りないのは、物語と感情だ。

君がそれを補うなら、私は理屈で支える。──それが研究室の役割だ

もふん補佐官の見解:「余白のない生活は、制度ではない」

「博士、判例が正しいかどうかじゃなくて、誰が傷ついたかを見ないと、法はただの枠組みになります」

もふん補佐官は、平成24年2月28日の最高裁判決を前に、静かにこう語る。

行政裁量の範囲内──それは確かに法的には正しい。

でも、もふんが見ているのは、通知を受け取った佐伯弘の手の震え、絵葉書を送るか迷うその沈黙だ。

「老齢加算って、贅沢じゃないんです。

それは“社会がまだあなたを見ている”っていう、ささやかなメッセージなんです」

もふん補佐官は、生活保護法の「最低限度の生活」という言葉に、疑問を投げかける。

それは、単なる生存ではなく、「人間らしさ」を保つ余白を含むべきではないか──と。

もふんはこう続ける――

- 行政が統計で「余裕がある」と判断しても、そこに“孤独”や“尊厳”は含まれていない

- 裁判所が「抽象的・相対的」と言った瞬間、生活者の実感は切り捨てられた

- 加算の廃止は、制度の合理化ではなく、社会の“まなざし”の後退だった

「法が人を守るなら、数字じゃなくて、絵葉書の意味を考えないといけないんです」

👇こちらの記事もどうぞ

👇ご支援よろしくお願いします。

OFUSEで応援を送るOFUSEでいただいた支援はキャラクターたちの”活動費”に使わせていただきます。

このブログでは、今後も関連テーマを深掘りしていきます。

気になる方は、ぜひ是非ブックマークしておいてください!

この記事が役立ったら、SNSでシェアしていただけると幸いです!

X(旧Twitter)のフォローもお願いします。@gyoretulaw

-150x150.jpg)

-1-150x150.jpg)

コメント