国会議事堂の前。こぱお博士が新聞を読みながらうなっている。

うーむ、今年も政党助成金が300億円超か…。

もふん補佐官、これは一体どういう仕組みなんじゃ?

博士、それはですね、国民一人あたり250円を政党に分配する制度でして…。

つまり、わたしの分も、博士の分も、勝手に政党に渡ってるんです!

なぬ!?わしの250円が、どこぞの政党のポスター代になっとるかもしれんのか!?

そうなんです。

しかも議席数や得票率で配分されるから、選挙に強い政党ほどたくさんもらえるんですよ

ふむ…それはつまり、税金で政党を育てる仕組みじゃな。

だが、共産党は受け取っておらんと聞いたぞ?

ええ、“憲法違反”だと主張して、ずっと拒否してるんです。

筋が通ってますよね

なるほど…。

ではこの制度、果たして民意を反映しておるのか?今日はそのカラクリを解き明かしてみようぞ!

👇こちらもどうぞ

与党と野党の違いとは?主要政党の政策を徹底比較!【2025年版】

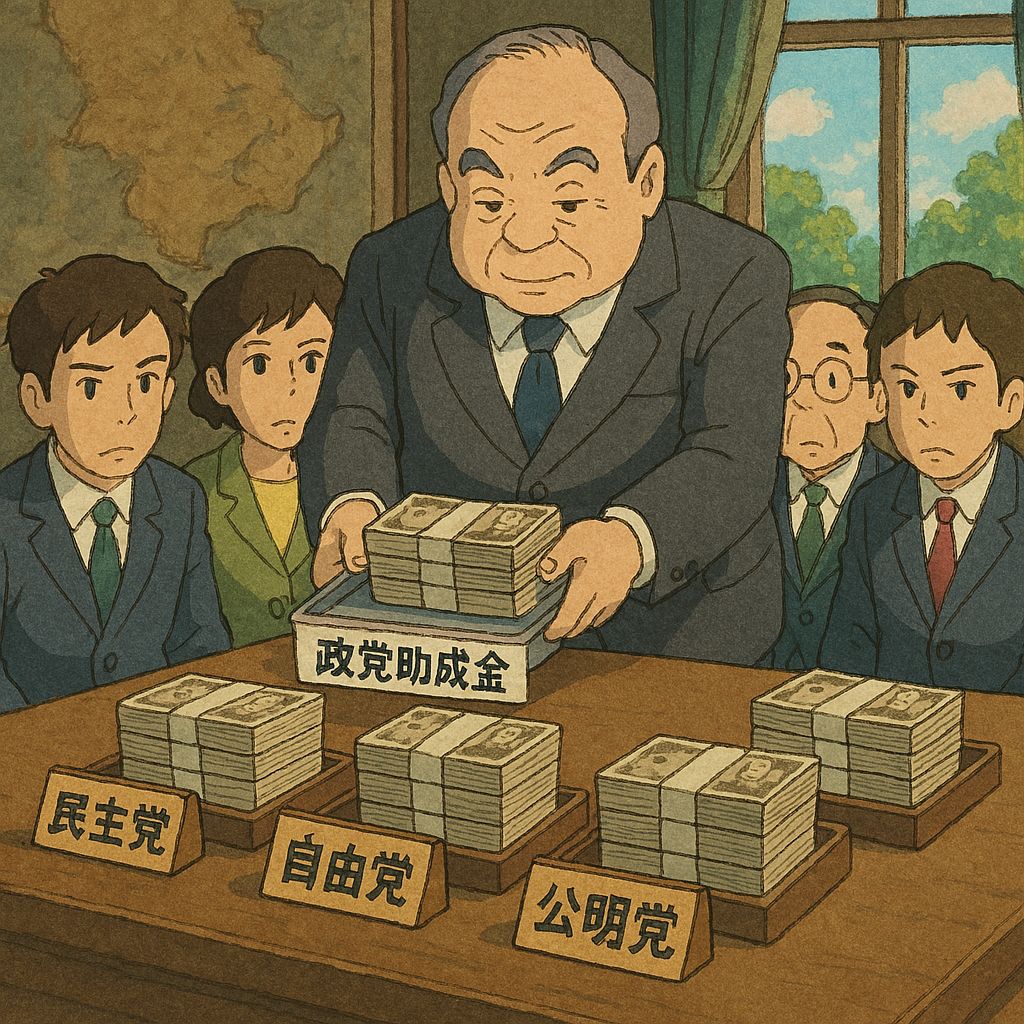

税金で育つ政党──その仕組み、知っていますか?

「えっ、政党に税金が渡ってるの?」

こぱお博士の驚きは、決して大げさではありません。

実は私たちが納めた税金の一部は、毎年「政党助成金(政党交付金)」という形で各政党に分配されています。

その額、なんと年間約315億円(2025年現在)。

国民一人あたり250円が基準となり、議席数や得票率に応じて配分される仕組みです。

つまり、選挙で勝った政党ほど多くの税金を受け取ることになります。

この制度は1994年に導入され、「政治とカネ」の問題を解消するために企業・団体献金の代替として設計されました。

しかし、実際には新党乱立や政党ロンダリングの温床になっているという批判も根強くあります。

さらに、共産党のように「憲法違反」として一貫して受け取りを拒否している政党も存在し、制度の是非をめぐる議論は今も続いています。

制度の仕組み:政党助成金はどう配分されるのか?

政党助成金(政党交付金)は、国民一人あたり250円を基準に算出され、全国民分を合計した金額が毎年、政党に分配される制度です。

2025年の交付総額は約315億円にのぼります。

この制度は1994年に導入され、企業・団体献金を制限する代わりに、税金によって政党活動を支えることを目的としています。

政治資金の透明性を高める狙いがある一方で、制度の運用には多くの課題も指摘されています。

分配の基準

政党助成金は、以下の2つの基準に基づいて分配されます。

| 分配基準 | 内容 | 割合 |

|---|---|---|

| 得票率 | 前年の衆議院・参議院選挙での得票率に応じて配分 | 約50% |

| 議員数 | 所属する国会議員の人数に応じて配分 | 約50% |

このため、選挙で多くの票を獲得し、議席数を増やした政党ほど多くの助成金を受け取ることになります。

👇衆議院と参議院の違いについてはこちら

「衆議院と参議院の違いを徹底比較|憲法・選挙制度・役割をわかりやすく解説」

交付対象となる政党の条件

政党助成金を受け取るには、以下のいずれかの条件を満たす必要があります。

- 国会議員が5人以上所属している

- 直近の国政選挙で得票率が2%以上である

この条件を満たすことで、政党は数億円規模の助成金を受け取ることが可能になります。

そのため、選挙前に新党を立ち上げたり、政党間の合併・分裂が繰り返されたりする背景には、助成金の獲得という現実的な動機があると指摘されています。

👇政党要件の記事はこちら

「政党ってどうやってできるの?5人の議員か2%の得票がカギ!」

制度の課題:税金が生む“政党ビジネス”の現実

政党助成金は「政治資金の透明化」「企業・団体献金の抑制」を目的に導入された制度ですが、実際の運用には多くの課題が存在します。

以下では、主な問題点を整理します。

1. 🏗️ 新党乱立と政党ロンダリング

助成金の交付条件(議員5人以上または得票率2%以上)を満たすことで、数億円規模の資金が得られるため、選挙前に新党を立ち上げる動きが活発になります。

また、政党名を変えたり、合併・分裂を繰り返すことで、助成金の受け取りを継続する“政党ロンダリング”のような現象も見られます。

例:選挙直前に「○○新党」が誕生 → 選挙後に旧政党と合流 → 助成金は新党に交付される

このような動きは、政党の理念や政策よりも「資金獲得」が優先されているように見え、政治不信を招く要因となっています。

2. 🧮 民意とのズレ

助成金の配分は得票率と議席数に基づいていますが、選挙制度(特に小選挙区制)の構造上、少数得票でも議席を獲得できる場合があります。

その結果、実際の民意と助成金の配分額が一致しないケースも生じます。

例:得票率が低くても議席数が多ければ、助成金は多くなる

この構造は、選挙制度の見直しとセットで議論されるべき課題です。

3. 🚫 使途の不透明さと監視の限界

政党助成金は「政党活動のため」に使うことが義務づけられていますが、具体的な使途の詳細は政党の報告書に委ねられており、第三者による厳密なチェックは困難です。

ポスター制作費、人件費、事務所維持費などに使われる一方で、選挙活動との境界が曖昧になっているケースもあります。

4. 🧭 憲法との整合性

共産党は「税金による政党活動の支援は憲法違反」との立場を取り、制度導入以来、一貫して助成金の受け取りを拒否しています。

この姿勢は「筋が通っている」と評価される一方で、制度そのものの憲法的妥当性についての議論は十分に深まっていないのが現状です。

制度の見直し論:政治とカネの“次の一手”は?

政党助成金制度は、政治資金の透明化という目的のもとに導入されましたが、現実には新党乱立や民意とのズレなど、さまざまな課題が浮き彫りになっています。

こうした問題を受けて、制度の見直しを求める声も少なくありません。

主な見直し案

- 交付条件の厳格化

→ 新党への交付要件を強化し、助成金目的の乱立を防ぐ - 使途の透明化と監査強化

→ 第三者機関によるチェック体制の整備 - 選挙制度との連動見直し

→ 比例代表制の拡充や、得票率と議席数の乖離是正 - 野党間の連携強化

→ 候補者の一本化による票の集約と、助成金の有効活用

これらの改革は、単なる制度変更ではなく、「政治の信頼回復」に直結する重要なテーマです。

👇法律を学びたい方はこちら

夕暮れの研究所。こぱお博士が窓の外を見ながらつぶやく。

-1024x683.jpg)

-1-150x150.jpg)

わしらの税金が、政党の活動を支えておる…。

それは民主主義の投資とも言えるが、果たしてそのリターンは十分かのう?

-150x150.jpg)

うーん…。選挙のたびに新しい政党ができて、助成金が動いて…。

でも、政治が良くなってる実感はあまりないですよね

-1-150x150.jpg)

ならば、わしらがもっと“政治とカネ”に目を向けるべきなのかもしれん。

税金の使い道を問うことは、民主主義の第一歩じゃ

-150x150.jpg)

博士、それってつまり…僕たちの250円、ちゃんと見届けようってことですね!

-1-150x150.jpg)

その通りじゃ、もふん補佐官。

わしらの一票と一円が、未来をつくるのじゃ

読者の皆様への問いかけ

あなたの250円は、どの政党に渡っているか知っていますか?

そして、その政党はあなたの声を代弁してくれていますか?

政党助成金は、単なる制度ではなく、私たちの政治参加の一部です。

この仕組みを知ることが、より良い政治を選び取る第一歩になるかもしれません。

👇ご支援よろしくお願いします。

OFUSEで応援を送るOFUSEでいただいた支援はキャラクターたちの”活動費”に使わせていただきます。

👇こちらもどうぞ

このブログでは、今後も関連テーマを深掘りしていきます。

気になる方は、ぜひ是非ブックマークしておいてください!

この記事が役立ったら、SNSでシェアしていただけると幸いです!

X(旧Twitter)のフォローもお願いします。@gyoretulaw

コメント