「父の遺言は、誰にも読まれなかった」

父が亡くなったのは、梅雨の終わりだった。

病室には、長男の誠一だけが呼ばれていた。

「この封筒、頼むな……」

父が差し出したのは、黄ばんだ封筒。

中には遺言書が入っていた。

誠一はそれを受け取り、黙ってポケットにしまった。

父はそれきり、言葉を発することなく息を引き取った。

葬儀のあと、親族が集まった遺産分割協議の場。

次男の健太、長女の美咲、そして父の再婚相手である綾子も席に着いた。

「遺言書はあるのか?」と健太が尋ねたとき、誠一は一瞬だけ目を伏せた。

「いや、父さんはそんなもの書いてないよ」

その言葉に、誰も異を唱えなかった。

協議は、誠一が主導する形で進み、土地は誠一が、預貯金は美咲と健太が分け合うことになった。

綾子には、わずかな生活費だけが渡された。

それから数ヶ月後。

健太が父の書斎を整理していたとき、引き出しの奥から一枚のコピーが出てきた。

それは、父が慈善団体への寄付を明記した遺言書の写しだった。

日付も署名もあり、封筒の色まで一致していた。

健太は誠一に問いただした。

「兄さん……これ、知ってたんじゃないの?」

誠一は黙ったまま、目をそらした。

家族の間に、静かな戦争が始まった。

「遺言書を破棄した者は、相続人として失格だ」

健太はそう主張し、家庭裁判所に申し立てを行った。

👇こちらもどうぞ

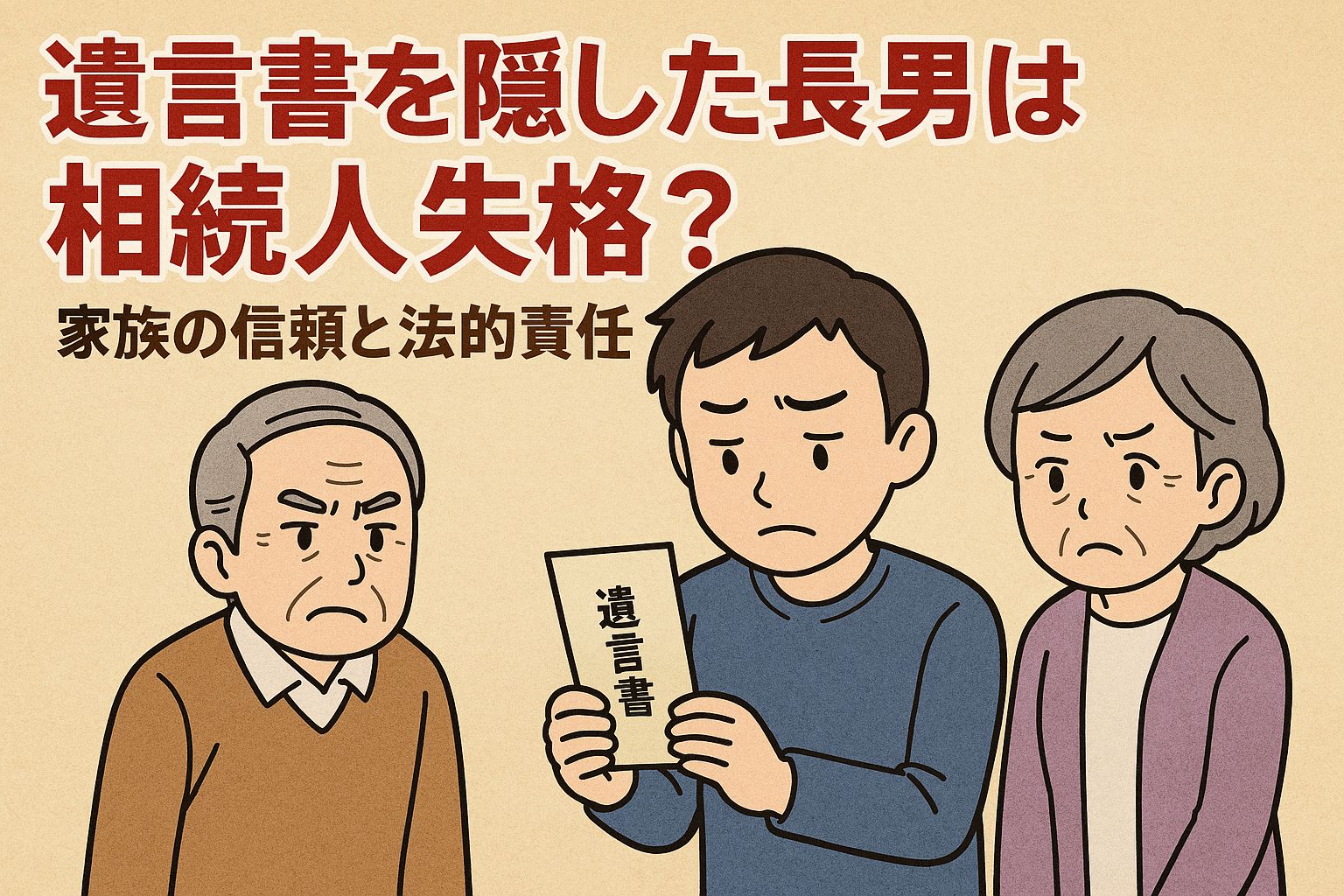

判例解説:「遺言書を破棄した相続人は欠格になるか?」

最判 平成9年1月28日(民集51巻1号184頁)

この判例では、相続人が遺言書を破棄・隠匿したとされる事案が争点となりました。

民法891条5号では、遺言書の破棄・隠匿は相続欠格事由とされています。

- 被相続人を殺害・殺害未遂

- 詐欺・脅迫による遺言の作成・取消・変更

- 遺言書の偽造・変造・破棄・隠匿

しかし、最高裁はこう判断しました👇

「破棄・隠匿行為が、相続に関して不当な利益を目的とするものでなければ、欠格には当たらない」

つまり、単に提示しなかっただけでは欠格にはならず、“不当な利益を得るため”という目的があったかどうかが重要なのです。

法律研究室にて

📍場面:夕暮れの法律研究室。

机の上には、黄ばんだ遺言書のコピーと民法の六法全書。

こぱお博士は眼鏡を押し上げながら、ページをめくっている。

-1024x683.jpg)

さて、もふん氏。

今日は“遺言書を破棄した相続人は欠格になるか”という判例を取り上げよう

はい。

兄が遺言書を隠してたって話、読んだけど……あれ、普通にアウトじゃないの?

民法891条5号では、確かに“破棄・隠匿”は欠格事由。

でもね、最高裁はこう言ってるんだよ

(六法を指差しながら)

“不当な利益目的でなければ、欠格には当たらない”――つまり、動機が鍵なんだ

でもさ、兄が遺言書を見せなかったことで、土地を自分のものにしたんでしょ?

それって利益目的じゃないの?

そこが難しいところ。裁判所は“故意に破棄したか”“その結果、利益を得たか”だけじゃなく、その行為に不当性があったかを見てる

じゃあ、感情的に隠しただけならセーフってこと?

理屈の上ではね。

でも、家族の信頼は別問題だ。

法は冷静でも、感情は熱い。

そこにこそ、この記事のドラマがある

うーん……法律って、冷たいようで、意外と“人の心”を見てるんだね

その通り。

だからこそ、誠実さが問われる。

遺言書を預かった者には、法的責任だけじゃなく、倫理的責任もあるんだよ

じゃあ、わたしが遺言書を預かったら……絶対に隠さないようにする!

それが一番の“家族への相続”かもしれないね

こぱお博士の見解:「法は行為を裁き、心を問う」

「遺言書を破棄した者が相続欠格に該当するか――これは民法891条5号に明記された事由だが、判例は単純な“行為の有無”だけではなく、その動機と不当性に着目している。

つまり、破棄という行為があったとしても、それが『不当な利益を得る目的』でなければ、欠格には当たらないとされる。

これは一見、法が“甘い”ように見えるかもしれないが、実は非常に繊細な判断だ。

法は冷静に事実を見つめる。

しかし、私はこう考える。

“遺言書を預かる者には、法的責任だけでなく、倫理的責任がある。

それは、亡き人の意思を守るという、静かで重い使命だ。”

仮に破棄が欠格に該当しないとしても、その行為が家族の信頼を損ない、争族を生むならば、法の外側での責任は残る。

法律は争いを裁くが、信頼は守ってくれない。

だから私は、こう結論づけたい。

“法は行為を裁く。だが、心を問うのは、私たち自身だ。”

遺言書を扱う者は、単なる相続人ではなく、故人の意思の継承者であるべきだ。

それを忘れたとき、法は許しても、家族は許さないかもしれない。

もふん補佐官の見解:「“法律でセーフ”でも、“家族ではアウト”かも」

「博士の話を聞いて、法律って思ったより“心の動き”を見てるんだなって感じた。

でも、正直に言うと――

“遺言書を隠して、自分が得するように動いた人が、欠格にならないって……なんかモヤモヤする。”

もちろん、法律にはルールがあるし、動機が不当じゃなければセーフっていうのも理屈ではわかる。

でも、家族の中でそんなことされたら、信頼は一瞬で崩れると思う。

わたしはこう思う。

“法律でセーフでも、家族ではアウトになることがある。

それって、すごく怖いことだよね。”

遺言書って、亡くなった人の“最後のメッセージ”だと思う。

それを勝手に隠したり破ったりするのは、その人の声を消すことなんじゃないかな。

だから、わたしはこう言いたい。

“遺言書を扱うときは、法律より先に、故人の気持ちを思い出してほしい。

それが、家族を守る一番のルールだと思う。”

博士みたいに法律を深く理解するのも大事だけど、わたしは“家族の空気”を守ることも、同じくらい大事だと思うんだ。」

読者の皆様への問いかけ

家族の信頼と法律の冷静さ――あなたならどうする?

遺言書を破棄した相続人が、必ずしも失格になるわけではない。

でも、家族の信頼はどうだろう?

法律が許しても、心が許さないこともある。

あなたが誠一だったら、どうしていただろう?

こぱお博士ともふん補佐官の言葉を胸に、家族の未来を考えてみてほしい。

👇こちらもどうぞ

👇ご支援よろしくお願いします。

OFUSEで応援を送るOFUSEでいただいた支援はキャラクターたちの”活動費”に使わせていただきます。

このブログでは、今後も関連テーマを深掘りしていきます。

気になる方は、ぜひ是非ブックマークしておいてください!

この記事が役立ったら、SNSでシェアしていただけると幸いです!

X(旧Twitter)のフォローもお願いします。@gyoretulaw

-1-150x150.jpg)

-150x150.jpg)

コメント