雨が止んだ午後、佐伯健太は父の遺品整理をしていた。

亡くなったのは三日前。

梅雨の終わりとはいえ、空気はまだ重く、湿気が畳に染み込んでいた。

父・修一は、78歳。

元高校教師で、几帳面な性格だった。

晩年は一人暮らし。

母が亡くなってからは、家族との距離が少しずつ開いていった。

健太は東京で働き、次男の悠人は地元でフリーランスの仕事をしていた。

修一が倒れたのは、近所の人が異変に気づいて救急車を呼んだのがきっかけだった。

病院に駆けつけた健太が見た父は、すでに意識がなく、数時間後に息を引き取った。

悠人はその日、父の家に泊まり、翌朝から一人で遺品整理を始めていた。

健太は、仕事の都合で三日遅れて実家に戻った。

「仏壇の引き出し、まだ見てないよな?」

悠人が言った。

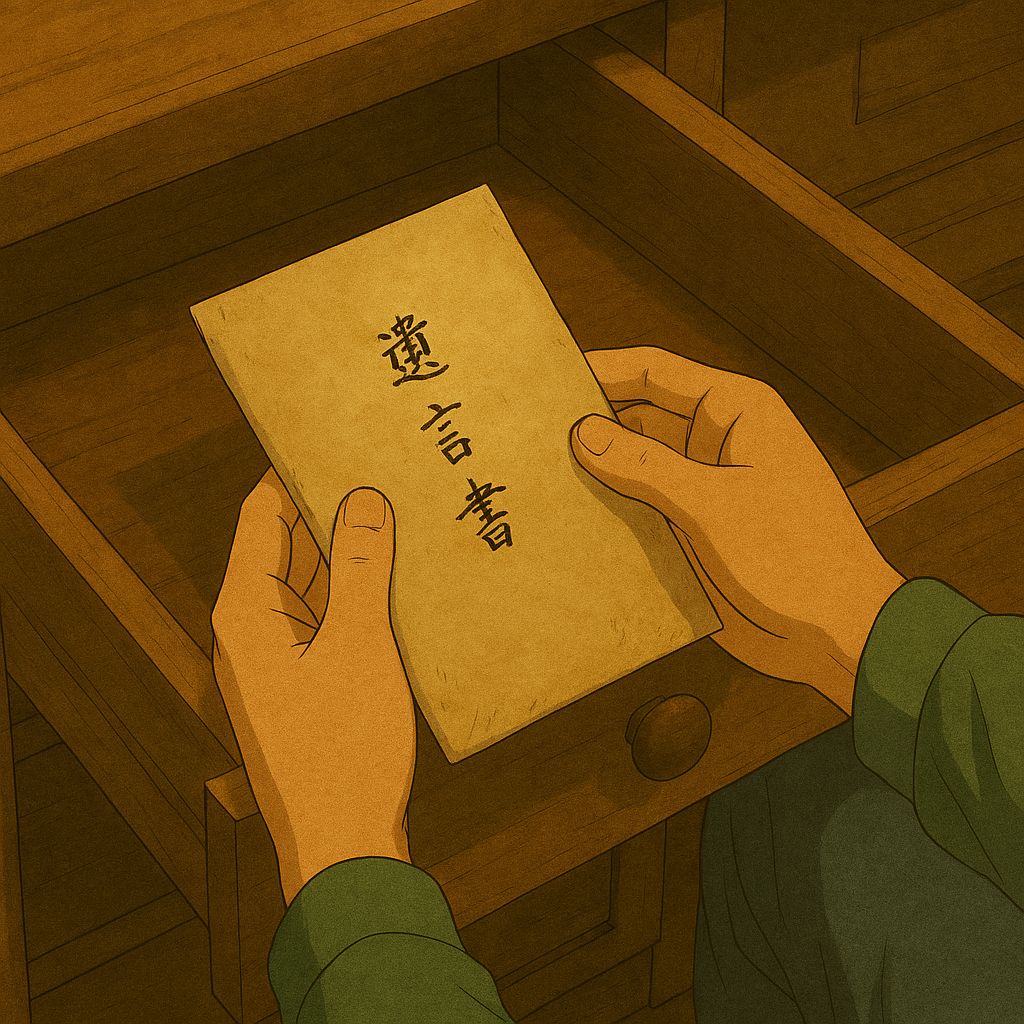

健太は頷き、そっと引き出しを開けた。

中には、古びた封筒が一枚。

封筒の表には、父の筆跡で「遺言書」と書かれていた。

健太は手袋をはめ、慎重に封を切った。

中には、便箋が一枚。

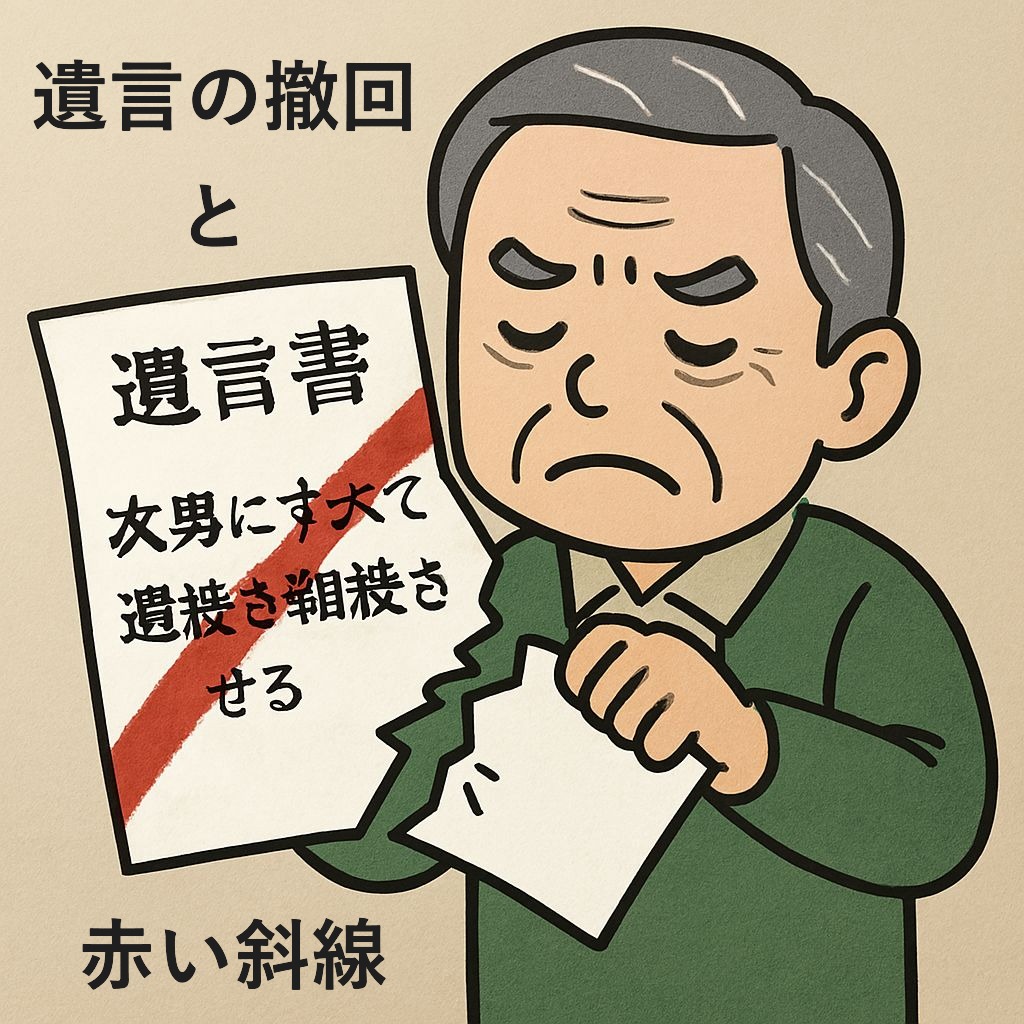

「遺産のすべてを次男 悠人に相続させる」

その文面の上に、赤色のボールペンで斜線が引かれていた。

斜線は、文全体を横断するように、力強く、二重に引かれていた。

健太は言葉を失った。

「これ…撤回したってことじゃないのか?」

悠人は、少し間を置いて言った。

「いや、父さんは俺にって決めてた。介護も全部俺がやったし。斜線は…たぶん、気まぐれだよ」

健太は黙っていた。

父が亡くなる前、健太は何度か電話をかけたが、父は出なかった。

悠人は、毎週のように顔を出していた。

それでも、遺言は法的なものだ。

感情ではなく、意思の証明が必要だ。

健太は、遺言無効確認の訴訟を起こすことを決めた。

争点はただ一つ。

赤い斜線は、父の“意思”を消したのか、それとも残したのか。

👇こちらもどうぞ

父の遺言は「社会のために」。抽象的な遺言は無効なのか?──最高裁平成5年判決から考える

判例解説:赤い斜線は「撤回」か?

佐伯健太が訴えた「遺言無効確認請求」。

その根拠は、父・修一が遺言書に赤い斜線を引いたという一点にあった。

このような事例は、実際に最高裁で争われたことがある。

平成27年11月20日、最高裁判所は次のような判断を下した。

事案の概要

- 遺言者が自筆証書遺言を作成。

- その後、遺言書の全文に赤色ボールペンで斜線を引いた。

- 遺言書は破棄されず、読める状態で残っていた。

- 相続人間で「撤回か否か」が争点となった。

- 一審・二審は「読めるから有効」と判断。

法的争点

争点は、民法第1024条前段の解釈にある:

「遺言者は、遺言書を破棄することによって、遺言を撤回したものとみなされる。」

つまり、遺言書に対する「破棄行為」が、法的に「撤回」とみなされるかどうか。

👇こちらもどうぞ

「遺言書を隠した長男は相続人失格?家族の信頼と法律の冷静さ」

最高裁の判断

最高裁は、以下のように判断した👇

- 赤色ボールペンによる斜線は、遺言書の全文に及んでいた。

- その筆跡は遺言者本人のものであり、力強く、明確だった。

- これらの事情から、「遺言内容を不要とする意思の表れ」と認定。

- よって、民法1024条前段により「撤回された」と判断。

📌 ポイント整理

| 観点 | 内容 |

|---|---|

| 形式 | 遺言書は読める状態で残っていた |

| 行為 | 赤色ボールペンで全文に斜線 |

| 意思 | 内容を不要とする意思が認定された |

| 結論 | 遺言は撤回されたとみなされた |

💡 実務的な教訓

- 遺言書の「破棄」は、物理的に破るだけでなく、斜線や塗りつぶしでも成立する可能性がある。

- 重要なのは「遺言者の意思」が明確に表れているかどうか。

- 曖昧な変更や訂正は、後の争いを生む。

- 遺言を撤回・変更する場合は、公正証書遺言など、明確な手段を用いるべき。

法務雑談室

-1024x683.jpg)

(眼鏡を押し上げながら)

さて、今回の事例。

民法第1024条前段の適用が争点だったが、最高裁は“赤い斜線”を撤回意思と認定した。実に明快な論理だ。

(窓辺で中庭を眺めながら)

でも博士…斜線って、そんなに“明快”かな?

人って、迷ったり、怒ったり、後悔したりするじゃない。

赤い線に込められた“感情”は、法にとってノイズなの?

ノイズではない。

だが、法は“行為”に宿る意思を読み取る。

筆跡、力の強さ、線の位置…それらが“撤回”と合理的に解釈できるなら、法はそれを認める。

でもさ、修一さんは遺言を書いた後、誰にも相談してない。

悠人くんに介護されながら、何か思うところがあったかもしれない。

あの斜線は“迷い”だったかも…

それは可能性の話だ。

法は“可能性”ではなく、“確からしさ”を求める。

裁判所は、斜線の筆跡が本人のものであり、全文に及んでいたことから、撤回意思を認定した。

(机の上の赤いボールペンを手に取りながら)

でもこのペンで、家族の未来が変わるんだよね。

一本の線で、兄弟の関係も、記憶も、全部揺らぐ。

法って…冷たいようで、すごく重い。

だからこそ、遺言は慎重に。

感情の揺れを法的に残すには、形式と意思の明確さが必要だ。

公正証書遺言、証人、日付…それらが“未来の証人”になる。

うん…わかった。

でも、僕はやっぱり“線の向こう側”にある気持ちも見たい。

法が守るのは“意思”だけじゃなく、“人”だと思うから。

こぱお博士の見解

「この判例は、遺言書に引かれた赤い斜線が“撤回の意思”と認められるかが争点でした。

最高裁は、斜線の筆跡が本人のものであり、全文に力強く引かれていたことから、遺言内容を不要とする意思の表れと判断しました。

法は、ただ文字を読むのではなく、“行為に宿る意思”を読み取ります。

遺言は、未来への手紙です。

その一文が、家族の関係も、記憶も、すべてを左右する。

だからこそ、意思は明確に。

形式は丁寧に。

法は、あなたの“最後の声”を、静かに待っているのです。」

もふん補佐官のまとめ

うん、博士の言うことは正しい。

法は“行為”を見て、“意思”を読み取る。

でもね、わたしはやっぱり思うんだ。

赤い斜線を引いたとき、修一さんは何を感じていたんだろうって。

怒り?迷い?それとも、誰かへの最後のメッセージ?

法はその“気持ち”までは拾えない。

だからこそ、遺言って、ただの紙じゃなくて、“心の記録”でもあると思うんだ。

もしあなたが、誰かに何かを残すなら——

それは“伝える”だけじゃなく、“届く”ように書いてほしい。

だって、言葉は残るけど、気持ちは読み取られないこともあるから。

だからわたしは、こう思う。

『遺言は、未来の誰かとの“最後の会話”なんだよ』って。

👇ご支援よろしくお願いします。

OFUSEで応援を送るOFUSEでいただいた支援はキャラクターたちの”活動費”に使わせていただきます。

このブログでは、今後も関連テーマを深掘りしていきます。

気になる方は、ぜひ是非ブックマークしておいてください!

この記事が役立ったら、SNSでシェアしていただけると幸いです!

X(旧Twitter)のフォローもお願いします。@gyoretulaw

-1-150x150.jpg)

-150x150.jpg)

コメント