「理由を知らぬまま、奪われた日」

藤沢駅から徒歩15分。

古びた設計事務所の窓辺に、佐伯は立っていた。

梅雨の湿気が図面を波打たせ、エアコンの音だけが静かに響く。

机の上には、行政庁から届いた一通の通知書。

「一級建築士免許取消処分について」

その文面は、淡々としていた。

構造基準に適合しない設計、構造計算書の偽装――。

だが、佐伯が目を凝らしても、そこに「なぜ取消なのか」の説明はなかった。

「私は、何を間違えたのか。どの基準に、どう違反したのか。

それを知らずに、どうやって反論すればいいんだ?」

佐伯は、通知書を握りしめたまま、窓の外を見つめた。

雨はまだ降っていない。

けれど、彼の中ではすでに何かが崩れ始めていた。

「理由なき処分」と向き合う朝

翌朝、佐伯は県庁の行政処分担当課に電話をかけた。

応対したのは、若い行政官・村瀬。声は丁寧だが、どこか機械的だった。

通知書には“建築士法第10条第1項第2号および第3号に該当”とありますが、

どの処分基準に基づいて、どう判断されたのか教えていただけますか?

法令に基づいて適正に判断しております。

詳細は通知書をご確認ください。

その通知書に、処分基準のどの部分がどう適用されたかは書かれていないんです。

私は、何を根拠に取消されたのかを知りたいだけなんです。

電話はそのまま、曖昧な説明のまま終わった。

佐伯は、行政庁の“理由”が、なぜここまで不透明なのかを理解できなかった。

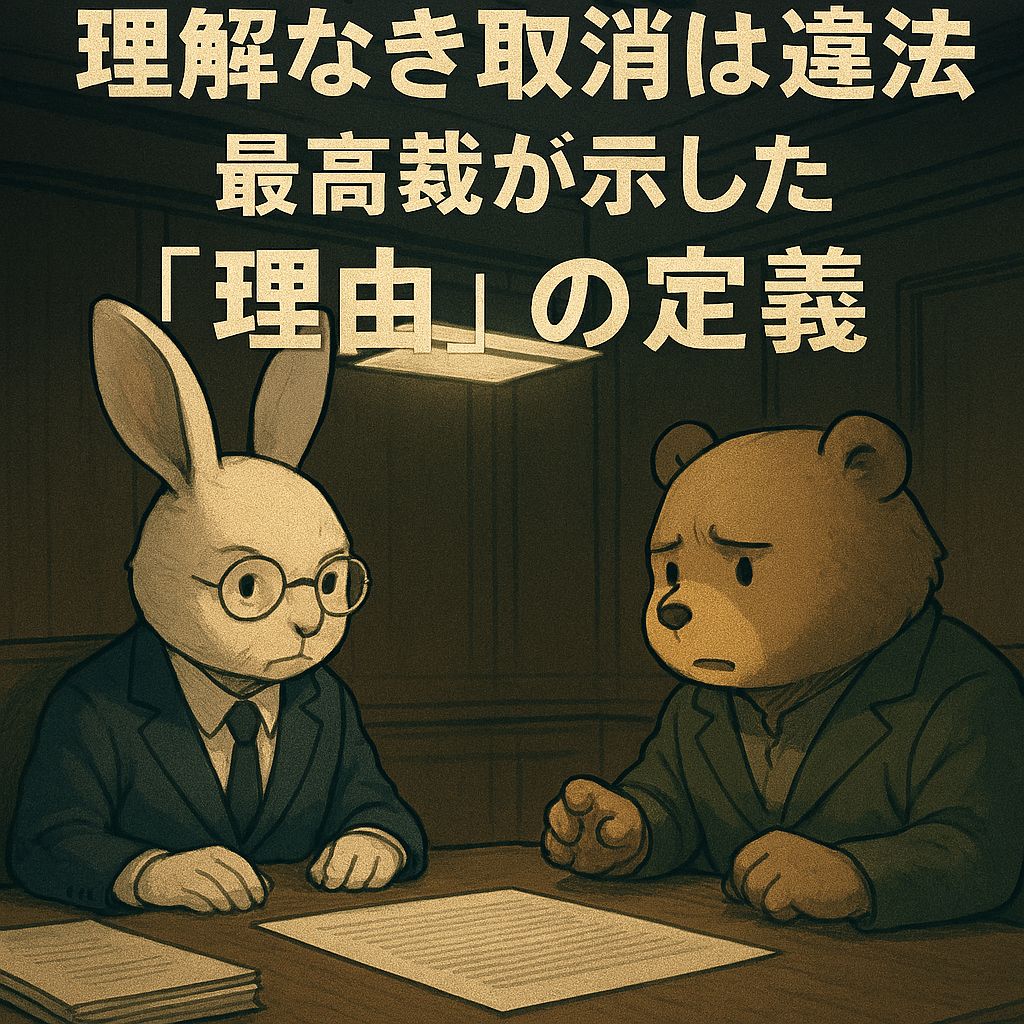

判例の解説:平成23年6月7日最高裁判決

この事件は、まさに佐伯のような建築士が「処分の理由が不明確なまま免許を取消された」ことに対して争ったものです。

争点:行政手続法14条1項の「理由提示義務」

行政手続法14条1項は、処分を行う際に「その理由を示さなければならない」と定めています。

この“理由”とは、単に法令名や事実を並べるだけでは不十分であり、処分基準のどの部分がどう適用されたかまで含まれるべきだとされました。

裁判所の判断(最高裁)

- 行政庁が示した通知書には、処分の根拠法令と事実は記載されていた。

- しかし、処分基準のどの部分が適用されたかが明示されていなかった。

- その結果、名宛人(建築士)は「なぜ取消なのか」を理解できず、反論もできない状態に置かれた。

- よって、理由提示義務を果たしていない=違法と判断された。

判決の核心

「名宛人が処分の内容を理解し、反論できるだけの情報が示されていなければ、理由提示義務は果たされていない」

地下二階会議室「理由なき処分の夜」

場所:行研地下二階、会議室。

-1024x683.jpg)

(資料を机に叩きつけるように置く)

博士、これが“理由”ですか?

ただの条文と事実の羅列じゃないですか。

(眼鏡を押し上げながら)

条文は理由の骨格だ。

だが、骨だけでは人は動かない。

筋肉――つまり“処分基準の適用関係”がなければ、名宛人は納得できん。

でも、行政庁は“適正に判断した”って言ってます。

それで十分じゃないんですか?

“適正”とは誰が決める? 行政か? 裁判所か?

いや、まずは処分を受ける者自身だ。

彼が理解できなければ、反論もできない。

それは、法の対話が成立しないということだ。

(少し沈黙してから)

……じゃあ、佐伯さんは“理由なき罰”を受けたってことですか?

(静かに頷く)

そうだ。

そして最高裁は、それを“違法”と断じた。

理由とは、説明ではない。

“理解の可能性”だ。

シーンの余韻

会議室の蛍光灯が一つ、ジジジと音を立てて消えた。

もふん補佐官は、資料の余白に小さく書き込んだ。

「理由とは、納得の入口である。」

こぱお博士はそれを見て、何も言わずに席を立った。

地下二階の扉が閉まる音だけが、静かに響いた。

👇法律を学びたい方はこちら(会員登録無料)

こぱお博士の見解:「理由とは、法の対話である」

「行政処分とは、国家が個人に対してその権限を行使する行為だ。

それは、力の行使であると同時に、言葉の行使でもある。

だからこそ、処分には“理由”が必要なのだ。」

博士は、もふん補佐官の問いに答えるように、ゆっくりと語り始める。

「行政手続法14条1項が求める“理由提示”とは、単なる説明ではない。

それは、処分を受ける者が『理解し、反論する』ための入口であり、

法と個人が対話するための“言語的な橋”なのだ。」

博士は、処分通知書のコピーを手に取り、指先でその空白をなぞる。

「この通知書には、法令名と事実が書かれている。だが、処分基準のどの部分が、

どのように適用されたかは書かれていない。つまり、処分の“論理”が欠けている。」

「論理なき処分は、暴力に近づく。

それがどれほど法令に則っていても、名宛人が“なぜ”を理解できなければ、

それは法治ではなく、命令にすぎない。」

博士は、もふん補佐官の目を見て、静かに言葉を締めくくる。

「法とは、力ではなく、納得の体系である。

理由とは、その納得を可能にする“最小限の誠実”なのだ。」

🐾 もふん補佐官の見解:「理由は、相手の目線に降りること」

蛍光灯の明かりが少し揺れる中、もふん補佐官は静かに口を開いた。

「博士の言う“納得の体系”って、最初は難しくて、正直ピンと来ませんでした。

でも……佐伯さんの顔を思い出すと、わかる気がします。」

「処分を受ける人って、いつも“何かを失う側”なんですよね。

だからこそ、理由は“説明”じゃなくて、“寄り添い”であるべきなんだと思います。」

もふんは処分通知書の余白に書き込んだメモを見つめながら続けた。

「法令や基準を並べるだけじゃ、相手は納得できない。

その人が“自分の言葉で理解できるように”伝えること――

それが、行政の最低限の誠意なんじゃないかって。」

「理由って、上から与えるものじゃなくて、

相手の目線に降りて、一緒に考えるものなんだと思います。」

こぱお博士は何も言わずに頷いた。

そして、もふん補佐官の言葉が、地下二階の静けさの中に、確かな余韻を残した。

👇ご支援よろしくお願いします。

OFUSEで応援を送るOFUSEでいただいた支援はキャラクターたちの”活動費”に使わせていただきます。

このブログでは、今後も関連テーマを深掘りしていきます。

気になる方は、ぜひ是非ブックマークしておいてください!

この記事が役立ったら、SNSでシェアしていただけると幸いです!

X(旧Twitter)のフォローもお願いします。@gyoretulaw

-150x150.jpg)

-1-150x150.jpg)

コメント