「登録拒否の壁――朝比奈悠と霞が関の冬」

冬の霞が関は、いつも風が強い。

コートの襟を立てても、冷たい空気が首筋を這う。

朝比奈悠(あさひな・ゆう)は、厚生省の庁舎前で立ち止まり、小さなスプレー缶を握りしめた。

.jpg)

「ストロングライフ」――ドイツ製の護身用催涙剤。

彼がこの製品に出会ったのは、大学時代に留学したベルリンの地下鉄だった。

夜遅く、酔った男に絡まれた女性が、迷いなく取り出したそのスプレー。

一瞬で男は怯み、女性は静かに立ち去った。

「これがあれば、誰かの恐怖を減らせるかもしれない」

そう思った朝比奈は、日本での輸入販売を決意した。

だが、現実は甘くなかった。

毒物及び劇物取締法に基づく輸入業登録申請。

設備基準はすべて満たしていた。

申請書類も完璧だった。

それでも、厚生省はこう言った。

「人体に危害を及ぼすおそれがあると判断しましたので、登録は認められません」

朝比奈は言葉を失った。

法律には、そんな拒否理由は書かれていない。

登録の可否は、設備基準に基づいて判断されるはずだ。

それなのに、なぜ――。

彼は庁舎の壁を見上げた。

その灰色のコンクリートは、まるで「法の名を借りた裁量の迷宮」のように見えた。

「これは、戦いになる」

そう呟いた彼の目には、決意の光が宿っていた。

この物語は、ひとりの青年が「行政裁量の限界」に挑んだ記録である。

そして、昭和56年2月26日――最高裁が下した判決は、行政法の歴史に静かに刻まれていく。

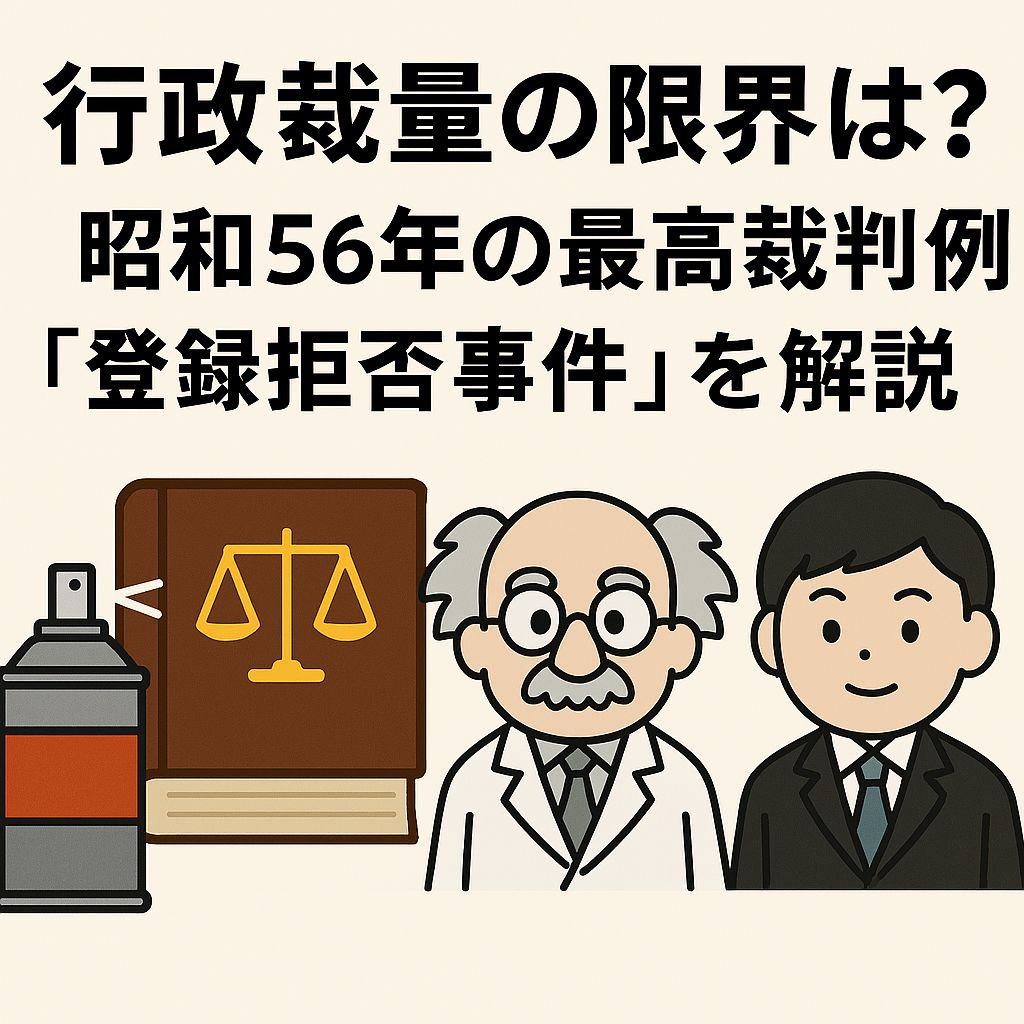

判例解説:「行政裁量の限界と他事考慮の禁止」

🧩 事件の背景

朝比奈悠が申請したのは、毒物及び劇物取締法に基づく「劇物輸入業の登録」。

申請内容は、護身用催涙剤「ストロングライフ」の輸入販売。

設備基準はすべて満たしていたにもかかわらず、厚生大臣は登録を拒否。

理由は「人体に危害を及ぼすおそれがある」という、法律に明記されていない判断基準だった。

📜 法律構成:毒物及び劇物取締法の登録制度

- 第5条:登録の拒否は、設備基準など法定要件に基づいて行うべきもの。

- 行政庁の裁量:法律に定められた範囲内でのみ行使可能。

この事件では、厚生大臣が「設備基準以外の理由」で登録を拒否したため、裁量権の逸脱・濫用が争点となった。

最高裁の判断(昭和56年2月26日)

判決要旨(要点を抜粋)

毒物及び劇物取締法は、登録拒否の要件を限定列挙しており、これに該当しない理由による拒否は許されない

つまり、厚生大臣が「危害のおそれ」という法定外の事情を考慮して登録を拒否したことは、他事考慮にあたり違法とされた。

判例の意義

この判例は、行政法における以下の重要原則を明確にしました。

行政法における重要原則と本件での適用

- 他事考慮の禁止

- 行政庁は、法律に定められた要件以外の事情を考慮してはならない

- 本件では「人体に危害を及ぼすおそれ」が法定外の事情だった

- 裁量権の逸脱・濫用

- 行政庁の裁量が法律の趣旨を逸脱した場合、違法となる

- 本件では、設備基準を満たしているにもかかわらず登録拒否されたため、逸脱と判断された

- 法定要件主義

- 行政処分は、法律に定められた要件に基づいて行うべき

- 本件では、登録拒否の理由が法定要件に該当しなかった

地下二階・雑談室スキット

-1024x683.jpg)

テーマ:昭和56年判例「ストロングライフ事件」と行政裁量の限界

雑談室。こぱお博士は古びたスプレー缶を机に置き、もふん補佐官は湯気の立つ缶コーヒーを手にしている。

(缶を指で弾きながら)

この小さき缶が、霞が関の裁量を揺るがしたのじゃよ。

昭和五十六年、厚生省の登録拒否――あれは“法の器”を越えた判断じゃ

(缶コーヒーを一口)

設備基準は満たしていた。

にもかかわらず、“人体に危害を及ぼすおそれ”で拒否。

毒劇法には、そんな拒否理由は書かれていない

そうじゃ。

行政庁が“良かれと思って”やったことが、法の枠を越えた瞬間――それが“他事考慮”というやつじゃよ

裁量は、法の器に注がれる水。

器の形を守らねば、ただの洪水になる

(目を細めて)

おぬし、詩人かのう。

だがのう、もふん氏。霞が関には“見えない基準”が多すぎる。

設備を整えても、理念を語っても、拒否される。それが“行政の顔をした壁”じゃ

だからこそ、判例が必要なんです。

最高裁は言った。

“法定要件以外の理由で拒否することは許されない”と。

それが、壁に刻まれた灯です

(立ち上がりながら)

灯か…よし、次は“裁量と信頼”について語ろうか。

地下三階の“沈黙室”でな。

あそこは、蛍光灯すら遠慮しておる

(立ち上がりながら)

…また暗い部屋ですね。

博士、たまには地上に出ませんか?

(笑いながら)

地上は眩しすぎる。

法の影は、地下でこそよく見えるのじゃよ

こぱお博士の見解:「裁量とは、器であり、影である」

「裁量とは、法の器に注がれる水じゃ。

その器のかたちを越えて溢れれば、それはもう“恣意”と呼ばれる。

スプレー缶ひとつで拒否された申請――それは、霞が関の“見えない基準”が動いた証じゃよ」

こぱお博士は、スプレー缶を指先で転がしながら語る。

彼にとって行政裁量とは、**法の器に注がれる“判断の水”**であり、

その器のかたちを守ることこそが、法治国家の矜持だという。

「厚生省は“危ないからダメ”と言った。

じゃがのう、それは毒劇法には書かれておらん。

設備基準を満たしておる者に、“危ない気がする”で拒否するのは、

まるで茶道の席で“湯の温度が気に入らん”と言って客を追い返すようなものじゃよ」

博士は、行政庁の“善意の判断”が、法の枠を越える瞬間を危惧する。

それは、正義の顔をした恣意であり、

判例はそれに対して「器のかたちを守れ」と告げたのだと。

「裁量とは、影でもある。

法の文言が届かぬ場所に、行政庁の影が伸びる。

その影が濃くなりすぎれば、法は見えなくなる。

わしらは、その濃淡を見極めねばならんのじゃ」

そして博士は、判例の意義をこう締めくくる。

「昭和五十六年の判決は、霞が関の壁に小さな灯をともした。

それは、“行政庁よ、法の器を越えるな”という、静かな命令じゃ。

わしらはその灯を、次の申請者のために守らねばならん」

もふん補佐官の見解:「裁量とは、信頼の重さを測る秤である」

「博士、器のかたちを守ることは大切です。

でも、器に水を注ぐのは、私たち人間です。

その手が震えれば、器は傾き、信頼はこぼれる。

裁量とは、信頼の重さを測る秤(はかり)なんです」

もふんは、缶コーヒーの湯気が消えていくのを見つめながら語る。

彼にとって行政裁量とは、**法律と現実の間にある“信頼の秤”**であり、

その秤が狂えば、国民との距離は一気に広がる。

「昭和五十六年の判例は、行政庁に“秤を見直せ”と告げた。

法定要件を越えて判断することは、信頼を裏切ることになる。

だからこそ、私たちは“なぜ拒否するのか”を、法の言葉で説明しなければならない」

もふんは、こぱお博士の“影”の比喩に静かに応える。

「影が濃くなるのは、光が足りないからです。

判例は、その光のひとつ。

そして、私たちの仕事は、その光を絶やさないことです」

彼は立ち上がり、机の上のスプレー缶をそっと手に取る。

「この缶を拒否した理由が、法に書かれていないなら――

それは、行政が“見えない基準”で動いた証です。

そんな行政に、国民は安心して申請できるでしょうか」

そして、もふんは静かに締めくくる。

「裁量とは、信頼の重さを測る秤。

その秤が狂わぬように、私たちは判例を読み、現場を見つめ続ける。

それが、霞が関に灯をともす唯一の方法です」

👇ご支援よろしくお願いします。

OFUSEで応援を送るOFUSEでいただいた支援はキャラクターたちの”活動費”に使わせていただきます。

このブログでは、今後も関連テーマを深掘りしていきます。

気になる方は、ぜひ是非ブックマークしておいてください!

この記事が役立ったら、SNSでシェアしていただけると幸いです!

X(旧Twitter)のフォローもお願いします。@gyoretulaw

-1-150x150.jpg)

-150x150.jpg)

コメント